本書は、施設における高齢者のリハビリを行う上で押さえておきたい高齢者特有の症状、疾患に対する解剖生理から評価、治療方法まで網羅的に記述されており、ぜひ購入して頂きたい一冊です。

各章について本文抜粋を多めに使いながら、詳しくレビューしますので、気になる章から読んで頂ければ幸いです。

足部アライメントによる姿勢制御

「足部アライメントによる姿勢制御」の本文一部抜粋一覧

足部・足関節の機能評価は、とりわけ足底が接地した状態、つまり荷重下での評価が極めて有効である。

理想的な足部機能は、動作時において足部内のCOPがすべての位置に移動しても安定した位置を保持し、かつ姿勢制御ができる運動機能を有すること、そしてこのCOPを随意的に移動しても姿勢が制御できること、と定義している。

足部アライメントの観察について説明する。まず前額面での肢位を観察することであり、これは足底全体が回内位や回外位であるかを確認するとよい。

特に足部機能が低下している場合は、一見動かず安定しているように見えるが、逆に動かないことは動かせないと捉え、身体重心の移動に伴う足部での運動制御機構が不十分な状況を示している。

片脚立位の運動規定は、遊脚側の下肢は股関節70~80°程度屈曲する。遊脚側の股関節角度が不十分な場合は、姿勢制御に関する身体機能が十分に発揮されない。 (中略) また、肩関節外転などで平衡を保持するような上肢の運動は、不安定な要素として捉える。次に、支持側の股関節は内転・外転の運動が大きく起こらないことや、支持側の膝関節の屈曲運動が生じるなどは不安定な要素として捉える。 (中略) 中足趾節(MP関節)の屈曲は良い要素として捉えてよい。遠位趾節関節(DIP関節、PIP関節)の屈曲は、対照的に足部機能が低下している場合によくみられる現象である。

歩行動作では、 (中略) 理想的な荷重点位置は、踵接地の際におおよそ母趾と示趾間を通ることで、母趾と示趾両側でのつま先離地となり、効率的に床に対して力を伝達することができる。これは、結果的に距腿関節での正常な底屈運動を導き、母趾MP関節の良好な運動軸による伸展運動で、ウィンドラス機能が十分に発揮され、足部剛性の高まった状態で床反力を得ることができる。

(前略)、アライメントの習慣化が生じないことである。 (中略) 荷重点位置を自在に制御することで、足部形状も同時に変化させうる機能を有することが望ましい。

動作目的に応じてknee-in&toe-out、そしてknee-out&toe-inが効率よく動作遂行するために必要な場面が多々あるため、これらのアライメントを必ず補正する必要はない。

ウィンドラス機能低下が生じると、歩行時のCOPの移動が足趾先端までいかず、その近位部であるMP関節底部でとどまることになり、歩行立脚後期の股関節伸展不全の要因となり、十分な推進力が得られなくなる。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,64~82ページ

「足部アライメントによる姿勢制御」のレビュー

本書の第3章「高齢者の特有の症状に対する評価と治療」の最初の内容が足部アライメントによる姿勢制御についてです。

本章は、姿勢制御において重要な足部の機能について、各姿勢における足部アライメントの評価方法や外反母趾などの特徴的な足部形状に対する姿勢、動作への影響などが書かれています。

施設のリハビリ職(機能訓練指導員)だと、特に足部のアライメントに注目する機会ってないんじゃないでしょうか。

私の勤務するデイサービスでは利用者様は靴のまま施設内で過ごして頂くため、なかなか足部を見る機会はありません。

また、病院のように一対一で20分程度リハビリが出来る環境ではないので、とりあえず運動!とりあえず痛いところのマッサージ!となることが多いのかなと思います。

しかし、確かに足部って重要だなと本章を読んで再確認しました。

床面と接地しているのは足部であるし、立位、立ち上がり、歩行とすべてCKC(閉鎖性運動連鎖)の運動であるし、足部がどう床面に接地するかで姿勢も大きく変わるなと。

変形性膝関節症による膝痛や円背姿勢による腰痛のアプローチとして当該部位にばかりに意識が向き、マッサージや運動をしてしまいがちですが、姿勢を改善しなければ根本的な疼痛治療には繋がらないと考えるとやはり足部の機能は重要ですよね。

また足部の評価って今まで何気なしに立位姿勢とか歩行時に見ていましたが、姿勢に対しての要素として足部を評価するなら「荷重位」として見るという点でもやはり立位や歩行時に見るのは正解だったんだなと。

また、立位や片脚立位でふらつかない高齢者やバランス感覚の良い高齢者の特徴ってみなさんわかりますでしょうか?

私は施設でのリハビリを行ってきてなんとなく感じていたんですが、それは立位や片脚立位の際、微動だにしないというより、ややグラグラしながらもいつまでも保持できるということ。

このことも本章が示してくれています。微動だにしないというのは、実はCOP(足圧中心)が足底内で自由に移動が出来ず、偏りがあるために「動かせない」ということで、バランス機能における不安定要素になるんですね。

バランス機能の評価としてよく片脚立位を行っていましたが、評価方法としては支持脚側がずれるか、遊脚側が床面につくまで何秒保持できるかぐらいしか意識していませんでした。

でも確かに片脚立位が上手な高齢者、下手な高齢者っていますよね。

上肢を大きく動かしてバランスを取ろうとする人や、腰がグラグラ大きく揺れながらバランスを取ろうとする人。

このような高齢者はあまりバランス機能がよくなく、歩行もふらふらとしています。

なんとなくは共通点を見つけれていたバランス機能が低下している高齢者の片脚立位時の特徴を本章では示してくれています。

上肢が外転したり股関節が内外転したり、膝関節が屈曲したりしてグラグラとバランスを保つ人は足部機能が低下しており、それらは「代償動作」として姿勢制御の不安定要素として捉えることが出来るんですね。納得です。

歩行動作の動作分析ってとても難しい印象です。私は歩行の分析が苦手です。

身体をより効率的に進行方向に進めれることが良い歩行だと私は思っています。

それを阻害する要因を探す訳ですが、注目する部位は下肢を中心として全身ですし、周期もいくつも分かれていますし、漠然とこの部位のこの動きが円滑な歩行を阻害しているなと思ってもその理由を言語化出来ないんですよね。

本書は動作分析の書籍ではないので、網羅的に歩行の動作分析方法を書かれている訳ではありませんが、時間のない施設リハビリにおいて、一助となる歩行時の荷重点に着目した考え方が書かれてあります。

みなさんは歩行時の重心移動は考えたことはありますか?

例えば自分の歩く様子を確認すると、右下肢、左下肢と地面を踏んで、重心が緩やかに左右を移動しながら歩行の各周期が一連の動きとして滑らかに繋がっているかと思います。

それに対して、脳梗塞の既往のある方は右下肢を踏み出す時と左下肢を踏み出すときに一旦停止の期間があり、滑らかに重心移動が出来ていない歩行パターンが多いかなと思います。

滑らかで推進力のある歩行とは、足部機能にフォーカスした場合、踵接地とつま先離地において母趾と示趾の間を荷重点が通ることであり、それにより正常な距腿関節や母趾MP関節の運動が促されてウィンドラス機能が働き、足部剛性が高まることにより床反力を十分に得ることで力強い歩行となるということなんですね。

外反母趾などの足部の疾患や変形性膝関節症などの膝関節の疾患を抱える高齢者への施設におけるリハビリはどうされていますでしょうか?

外反母趾なら足部が回内肢位で内側に荷重がかかった状態であり、変形性膝関節症によるO脚なら膝関節内反によって内側に荷重がかかった状態ですよね。

なので私は、リハビリでは荷重がかけれておらず筋が弱まっている部位の筋活動を促す運動をメインに行っています。

外反母趾なら足部回外を促せるよう小趾側に荷重をかける運動、変形性膝関節症によるO脚なら膝関節外側筋の活動を促せるような運動を行っています。

外反母趾や変形性膝関節症はアライメントの偏りによるものと私は考えているので、本章に書かれてあるアライメントを習慣化させないことはこのような疾患の予防や改善に対してとても重要な考え方だと思いました。

その他にもknee-in&toe-outやknee-out&toe-inは膝関節の捻じれの肢位であるため、膝に負担がかかり、不良な肢位と考えていましたが、それらの肢位が必要となる運動場面は多々あるため、一概に不良な肢位とは言えないんですね。

あとは、歩行時の足部機能であるウィンドラス機能について、3つのロッカー機能の一つであるフォアフットロッカーが働かないとウィンドラス機能が働かず、足部剛性が低下することで歩行機能が低下するというふうに理解しています。

本章にはウィンドラス機能が働かないとどうなるのかということが、より具体的に書かれています。

それはCOPの移動が足趾MP関節までとどまることにより、立脚後期の股関節伸展不全が誘発され、結果として歩行の推進力が低下するということなんですね。

※本章のほんの一部の本文抜粋をもとにレビューしています。本書には上述以外にもほんとにたくさんの有意義な情報が書かれています

フットケアの評価と実践

「フットケアの評価と実践」の本文一部抜粋一覧

靴選びの際は、 (中略) 足長は、先端の足趾(母趾か示趾)から10mm前後空いていることが望ましい。また、足趾の上部分の空洞がどれくらいあるのかも見ておくとよい。上の空洞部分は、母趾伸展運動によって、爪先が少し当たる程度がよい。 (中略) 踵部のカウンターがしっかりしていること、甲の部分はひもやベルトなどで締め具合が調節できるほうがよい。

足部は、回内回外の運動を適度に制動する必要がある。靴のパーツはそれぞれの役割を持っており、後足部の制動はヒールカウンターが担い、中足部の制動は靴ひもがその役割を担う。靴ひもは中足部の回内・回外を制動するが、特に近位部の2~3段の穴を強めに締め、前足部に近いところは軽めに締める程度でよい。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,88ページ

「フットケアの評価と実践」のレビュー

本書の第3章「高齢者の特有の症状に対する評価と治療」の2番目の内容がフットケアの評価と実践についてです。

本章はインソールのことや、足部の皮膚状態、足浴やセルフケアのことなどが書かれています。

施設で高齢者のリハビリをしていると、利用者様やその家族様から靴の選定を頼まれることってありませんか?

セラピストの仕事の一つですよね。私も何度も靴の選定を頼まれたことがありました。

靴の選定って様々な条件を考えなければいけませんよね。

麻痺があるのか、認知機能の低下があるのかなどの身体認知的特徴、長い距離を歩くのか、頻回に脱ぎ履きをするのかなどの使用条件、本人様がおひとりで履くのか、家族様が履かせるのかなどなど。

そんなに長い距離を履く必要がなく、家族様が履かせるなら簡単なスリッポンタイプがいいかなとか、

本人様がおひとりで履くけど手指の巧緻性に低下がみられるならマジックテープタイプがいいかなとか、

長い距離をしっかり歩きたいなら靴紐タイプがいいかなとか

今まで自分が靴を履いてきた経験からなんとなく説明は出来ますよね。

本章には、足部不安定性を考慮した際の靴選びや靴ひもを締めるポイントが書かれています。

靴選びのポイントは、靴先端から母趾までの距離を考慮したサイズであったり、ヒールカウンターのあるもの、靴ひもタイプを選ぶなどです。

これらは私も知っていました。が、その理由を理解していませんでした。

ヒールカウンターや靴ひもは足部の回内・回外を制動するために必要なんです。

ヒールカウンターは後足部、靴ひもは中足部の回内・回外を制動しているんです。

なるほど。足部回内・回外は足部不安定の主要な要素ですし、どちらかへの運動方向の偏りは足部疾患に繋がりますもんね。納得です。

※本章のほんの一部の本文抜粋をもとにレビューしています。本書には上述以外にもほんとにたくさんの有意義な情報が書かれています。

食事動作・更衣動作・洗体動作と姿勢制御

「食事動作・更衣動作・洗体動作と姿勢制御」の本文一部抜粋一覧

座位における上肢の挙上位保持について(一部抜粋)

上肢を挙上位に保持すると、上肢挙上側に身体重心が変位するため、身体には上肢挙上側に回転する力が発生する。 (中略) この回転の制御には上肢挙上側と反対側の内腹斜筋、外腹斜筋、腸肋筋、多裂筋が関与する。

一側上肢の挙上を最大限まで行うと挙上側の胸郭挙上、胸椎・腰椎の同側回旋が生じる。このアライメントの変化を制御するためには挙上側外腹斜筋、腹直筋、反対側内腹斜筋の活動が必要である。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,96ページ

食事動作における身体から近い食物へのリーチ動作と口元への食物を移動させる動作について(一部抜粋)

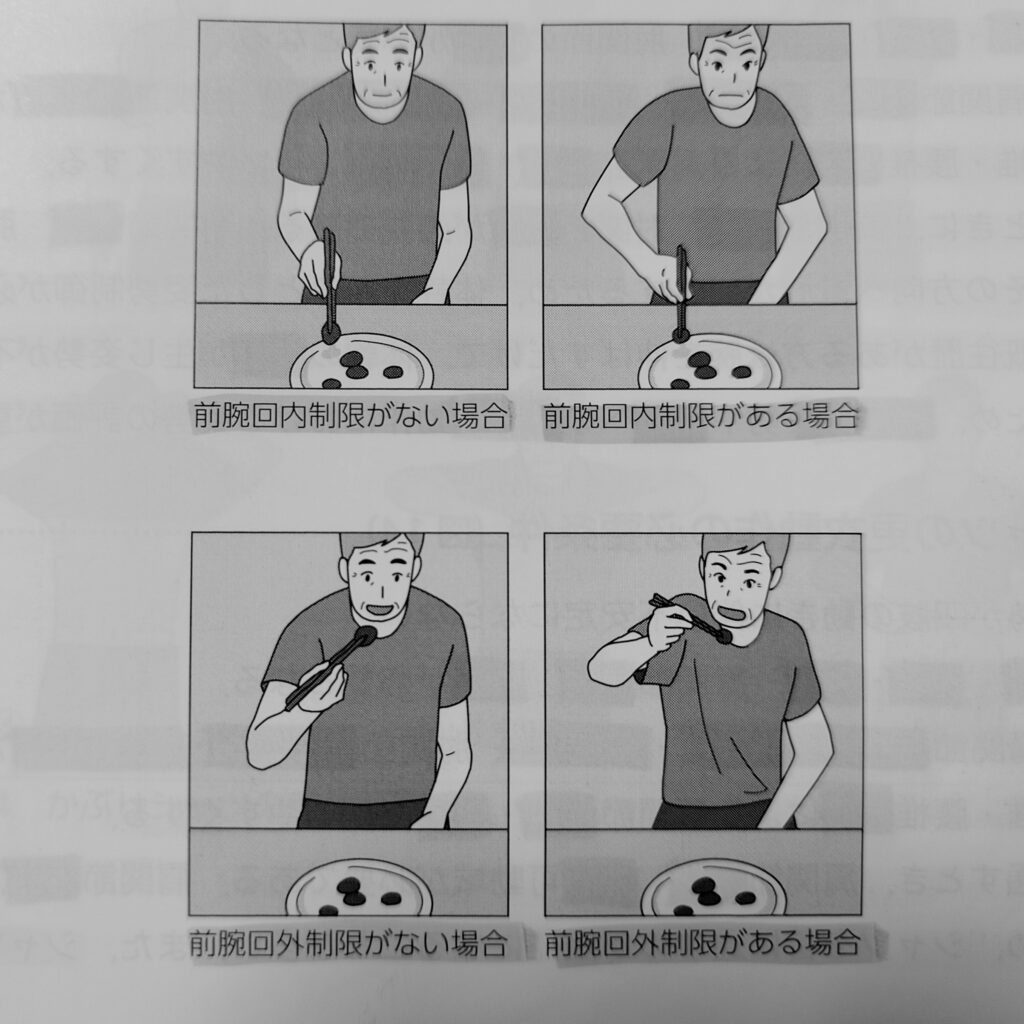

近い食物に対するリーチ動作では (中略) 臨床的に問題になりやすいのは前腕の回内制限である。箸で食物を挟む場合、前腕回内動作が必須となる。前腕回内が制限されている場合、肩関節外転・内旋、胸椎・腰椎側屈が生じてしまう。

口元へ食物を移動させる動作では (中略) 臨床的に問題になりやすいのは前腕回外の制限である。箸を用いる場合、前腕が回外しなければ食物を口先のほうへ移動させることができない。そのため、肩関節の外転、肩甲骨挙上による代償運動が生じる。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,105~106ページ

前開きシャツの更衣動作の必要条件について(一部抜粋)

袖を腕に通すときに、肩関節外転、肘関節伸展が必要である。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,106ページ

かぶりシャツの更衣動作の必要条件について(一部抜粋)

シャツを首に通すとき、肩関節外転、外旋可動域が必要である。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,106ページ

ズボン・靴下の更衣動作の必要条件について(一部抜粋)

座位にて股関節を屈曲させながらズボンの裾に足部を入れることが困難になることが多い。この原因は胸椎・腰椎・股関節屈曲可動域が低下していることである。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,108ページ

洗体動作について(一部抜粋)

浴室という環境は室温、湿気などから生じる疲労で長時間の在室が難しいため、洗体動作にはスピードや動作の円滑性が必要とされる。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,109ページ

「食事動作・更衣動作・洗体動作と姿勢制御」のレビュー

本書の第3章「高齢者の特有の症状に対する評価と治療」の3番目の内容が食事動作・更衣動作・洗体動作と姿勢制御についてです。

本章は、上肢を動かす際に必要な姿勢制御機構の説明や、食事・更衣・洗体動作における動作の流れの図解、必要な関節可動域や筋力、バランス能力、そして自主トレーニング方法等が書かれています。

施設の高齢者に対して、ADL動作のリハビリを行う際はみなさんはどうされていますでしょうか。

私はADL動作など様々な動作のリハビリにおいて一番効率のよい運動は、その動作により近い動きの運動を行うことと理解しておりますので、食事動作なら食事動作を、更衣動作なら更衣動作を実際に練習しがちです。

あとは運動の難易度の段階付けを行うために、食事動作なら食べ物にリーチする動作、食べ物を掴む動作、掴んだ食べ物を口元に運ぶ動作に分解して、それぞれの動作練習をしたりします。

声掛けでの修正や模倣を促して、動作練習を繰り返してしまいます。

このようなリハビリも確かに有効なのかなと思います。

しかしながら、このようなリハビリを繰り返していても経験的にいつまでも良くならない利用者様も一定数、いや多数いるなという印象です。

私のADL動作に対するリハビリ方法は運動学習の面からのアプローチに偏ってしまっており、もっと基礎的で運動学的な評価やアプローチが必要なんですよね、きっと。

しかし、私にとってADL動作は協調的で複雑な動作であるため、なかなか評価やアプローチが難しいです。

本章にはまずは座位における上肢の挙上についての記述があります。

上肢を挙上位にすると、反対側体幹の筋活動が必要となる。なるほどです。

反対側体幹の筋活動が起こらないと、上肢挙上に伴い、上肢挙上側に体が回転する力に耐えることが出来ず、転倒すると。

また上肢挙上と最大位上肢挙上では筋活動が異なる。

食事動作、洗濯物干し、洗髪動作など、目的の動作に対するリハビリにおいて、まずは上肢挙上や上肢挙上位保持が出来るか評価する際に役立つ知識ですね。

本文抜粋一覧には記載していませんが、その他にも肩関節挙上角度における重心動揺との関係や立位における上肢挙上の場合の筋活動についての記述もあります。

食事動作について、箸で食べ物を掴んだり口に運んだりする際に、異様に肩が外転する方っていませんか?

これって肩関節や肘関節の関節可動域に問題があるのか?って考えがちですけど、実は前腕の回内・回外制限によるものなんです。

前腕の回内制限がある場合には、箸で食べ物を掴む際に肩関節が外転し、

前腕の回外制限がある場合には、箸で掴んだ食べ物を口に運ぶ際に肩関節が外転するんです。

前腕の回内・回外制限は上肢の挙上の仕方に影響を与えますし、上肢挙上の際の肩関節の意インピンジメントにもつながりますよね。大事ですね。

本章にもしっかりと記載されています。イラストも描かれていてとても分かりやすいです。

本書はイラストを多く使っているのでとても分かりやすいです。

その他にも姿勢が食事動作における認知期へ与える影響についてや、姿勢が前方リーチに与える影響についてなども記載があります。

更衣動作は難しいですよね。複雑な動きの連続で、その方にとってどの動きで困っているのか評価するのが大変です。

しかも服には着方に種類があります。

上着なのかズボンなのかの違いから、上着なら前開きタイプかかぶりタイプなのか違いで、着方が異なります。

それぞれの着方の特徴を掴んでおくのは大事です。

本章には、それぞれの着方に対して自立に必要な各関節の関節可動域の具体的数値や制限要素、評価のコツ、一般的な着方のイラストなどが記載されています。

入浴動作について、地域の高齢者でデイサービスなどの施設を定期的に利用されている方は、入浴はデイサービスでという方も多いのではないでしょうか。

従って、在宅生活においてご自宅で入浴を必ずする必要がある方って施設を利用されている方では意外と少ないかもしれませんね。

ケアプランにもあまり入浴動作の自立を掲げていることは少なく、私自身もリハビリの目標で入浴動作を挙げることはほぼないかなぁという印象です。

でもそもそも入浴動作ってなんであんなに大変なんでしょう。

本章にポイントが書かれています。

それは環境が特異だからなんです。室温が高く、湿気の強い環境だからなんですね。

言われれば確かにですよね。夏の夏バテみたいに浴室内は疲れやすいんです。

もちろん本章には、その他にも洗体動作について詳細に記載されていますよ。

「食事動作・更衣動作・洗体動作と姿勢制御」の章の最後には自主トレーニング方法が何種類も記載されています。イラスト付きで目的と改善項目が詳細に書かれており、とても助かる内容です。

※本章のほんの一部の本文抜粋をもとにレビューしています。本書には上述以外にもほんとにたくさんの有意義な情報が書かれています。

転倒・転落の評価と実践

「転倒・転落の評価と実践」の本文一部抜粋一覧

転倒後の心理的問題である転倒恐怖感は、活動低下(いわゆる廃用症候群)による生活機能低下を招き、最終的には要支援・要介護状態へと陥ってしまうのである。

内的要因と外的要因が重なる条件で、かつ認知・心理的な負担が大きいと転倒リスクが上昇し、転倒につながると考えられる。

高齢者の場合、足関節のROM制限や足関節周囲筋、特に前脛骨筋の筋力低下、感覚の感受性低下などにより、足関節戦略より股関節戦略を用いて姿勢制御を行っていることが多いとされる。

高齢者の場合、若年者と比較し速筋線維における筋線維数の減少から、ステップ戦略で新たな支持基底面を作る際に時間的遅延が生じる。

筆者がよく経験する転倒後の転倒恐怖感を有する患者は、両下肢の腓腹筋や前脛骨筋の過緊張により足関節戦略での姿勢制御が低下している。その結果、歩行開始時の遅延や不安定性、転倒恐怖感などが出現し、生活範囲が狭小化している場合が多い。

TUGは、 (中略) ①立ち上がりはBOS上にCOG位置を保持しながら上方移動させるバランス、②歩行は前方に新しいBOS上にCOGを移動させるバランス、③方向転換は前方のみならず側方の新しいBOS上にCOGを移動させるバランス、④着座はBOS上にCOG位置を保持しながら下方移動させるバランスである。

運動プログラムについては、バランスエクササイズと機能的エクササイズ、レジスタンストレーニングといった複数のエクササイズが有効であるとしている。

高齢者の特徴としては、体性感覚の低下により視覚情報を用いてバランスを保持している傾向にある。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,117~133ページ

「転倒・転落の評価と実践」のレビュー

本書の第3章「高齢者の特有の症状に対する評価と治療」の4番目の内容が転倒・転落の評価と実践についてです。

本章は、転倒・転落の定義や原因、発生機序に始まり、転倒を起こしやすい高齢者の姿勢特徴や評価方法、高齢者に対する転倒予防の介入方法等が書かれています。

施設で高齢者にリハビリを行っているセラピストにとって、「転倒」は切っても切り離せない言葉ですよね。

私は歩行訓練をする際に、よく利用者様に伝えるのは、速さより見た目よりまずはふらつきなく安全に歩けることが最優先ですとお話しさせて頂いています。

利用者様の考え方や歩く場面など考慮しなければいけないことは多々あると思いますので、十分に配慮したうえで多少内容を変えることはありますが、やはり安全に歩けることに越したことはないと考えています。

安全性にこだわるのは、その方に自信をつけてもらいたいという気持ちがあるからです。

従って私が行っているリハビリとしては、難易度の低い歩行方法で安全にある程度の距離を歩いて頂いて、自信をつけてもらうという方法をとっています。

例えば片麻痺がありぶん回し歩行をされている方に対しては、足関節の背屈制限により床面とのクリアランスが確保が難しく、それを補うためにぶん回し歩行をされているため、無理に歩行速度を向上させるために歩行様式を変えると不安定性が増大してしまいます。

そのため、私は安全性を最優先に考えた歩行様式で、ある程度の距離を歩けることを実感してもらい自信をつけて頂けるようにしています。

あと声掛けも大事ですね。大げさにならない程度にポジティブな言葉かけを意識しています。

本章にも転倒後の恐怖心がその後の歩行やADLにネガティブな影響を与えることが記されています。

話は変わり、転倒といえばまずはバランス戦略ですよね。

私も足関節戦略、股関節戦略など、学校で習ったなぁと。

私はなかなかそれら戦略を施設における高齢者リハビリで生かせていません。

恥ずかしいながらしっかりと評価出来ていないということですよね。

本章によると、高齢者は下腿筋の筋力低下により足関節戦略が機能せず、股関節戦略が優位に働いてしまうとのことです。

それが歩行の不安定性に繋がっていると。

確かに足関節戦略が働かないと、姿勢の細かな微調整が出来なさそうですもんね。

「足部アライメントと姿勢制御」のレビューでも書きましたが、片脚立位の際に足部を微妙にグラグラと動かしてバランスをとれる方って、平衡感覚が良いですもんね。

股関節は大きな関節なので、その関節がメインで働いてバランスを取ろうとすると、ユラユラとふらついてしまいそうです。

また高齢者って躓いておおきくふらついたとき、ステップ戦略が出ないもしくは出るのが遅い方っていませんか。

施設での歩行時に付き添いが必要な方って、そういう理由で転倒が懸念される方もいるかなと思います。

本章にはその理由が簡潔に書かれています。

高齢者は若年者に比べ、速筋線維の筋線維数が減少しているため、ステップ戦略に時間的遅延が生じるんですね。

つまり瞬発力が減少しているということですね。

また、先ほども述べましたが心理的側面も転倒に大きく関係しています。

転倒を経験されており、転倒恐怖感を持つ高齢者はなんだか動きがぎこちない印象があります。

体をこわばらせ、緊張されているというか。

その結果、よりふらついてしまい転倒しそうになるため、歩行補助具が大げさなものになったり、付き添いや軽介助が必要になるなど介助具合が上がってしまったりと、移動レベルがさらに落ちてしまう負のスパイラルに陥っていることがありますよね。

本章にもそのような記述があります。

転倒を経験され、転倒恐怖感のある方は下腿筋を緊張させてしまい足関節戦略が制限されてしまうことで、歩行開始が遅れたり、不安定性が出現することで更なる転倒恐怖につながると。

本章を読んでいると、内的要因や外的要因の影響は無論あるものの、それと同等もしくはそれ以上に転倒に対する恐怖感が、転倒を引き起こす大きな要因なんだなと感じます。

いかに転倒恐怖心を軽減および解消できるか。それが大事ですよね。

そう考えると、その方にとって簡単な移動方法であったとしても、まずは安全にある程度の距離をおひとりで歩くことが出来、それが自信につながるという経験はすごく大事な気がしますね。

本章は、以上のように転倒の要因についてこのほかにも大変詳しく記載がありますが、同様に転倒の評価方法についても詳しく記載があります。

このレビューではTUGを取り上げます。

みなさんはTUGの評価で気をつけていることはありますか?

まずはかかった時間ですよね。14秒以上は転倒リスクが高いとされていますもんね。

私は立ち上がり、歩行、方向転換、着座と動作が分かれているので、それぞれの動作時に努力的ではないかとか、ふらつきはみられないかとか観察しています。

また、施設の生活の中で、椅子から立つ際や歩く際、着座する際の様子を観察しておけば、TUGのどこで遅延やふらつきが見られそうか予測を立てることが出来ますよね。

なので、私はTUGについては、その方の日常生活を観察した上でその確認としてTUGを行ってもらい、かかった秒数を確認して、「この方はやっぱり転倒リスクがあるな」と転倒リスクの判断材料にしている感じです。

もちろんTUGはバランス機能の評価ですが、ではどんなバランス機能の評価か考えたことはありますか?

先ほども申し上げたとおり、TUGは立ち上がり、歩行、方向転換、着座と動作の要素がありますよね。

本章には各動作要素に対してわかりやすい説明が記載されています。

例えば、「立ち上がりはBOS(支持基底面)上にCOG(身体重心)位置を保持しながら上方移動させるバランス」、「歩行は前方の新しいBOS上にCOGを移動させるバランス」などです。

文章で記載されているととても分かりやすいですよね。ほんとに参考になります。

転倒の要因、評価に続いて、転倒に対する介入(バランス運動)についてです。

バランス訓練の選択って難しいですよね。

ただ単に片脚立位だけを行ってもなんか味気ないですよね。

私はバランス訓練をする上で大切に考えていることがあります。

それはなるべくたくさんの種類のバランス運動を行ってもらうということです。

片脚立位、前後のステップ、左右のステップ、時計周りのステップ、反時計周りのステップ、タンデム肢位、タンデム歩行などなど。

一度の運動で一種類の運動を入念に行うのではなく、一つ一つの運動が短くなってしまったとしも、いろいろな運動を行ってもらいます。

バランス機能が活躍する場面って、その時の外的環境次第でほんとに多様ですよね。

屋内なのか、屋外なのか、平地なのか、砂利道なのか、坂道なのか、無風なのか、風の強い日なのかなどなど。

またその日の体調だって関係ありますよね、きっと。

だから、なるべく動きのことなる様々な種類の運動を行ってもらうことがバランス訓練では大事であると考えています。

そのことは、同等な言葉にて本章にも書かれてあります。

このレビューの最後は、高齢者のバランスの取り方の特徴についてです。

まず人はバランスをどうやってとるのか。

それは、大部分は足底の体性感覚からの情報によってバランスを取ります。

そのほか視覚、前庭感覚を用います。

高齢者は、足底の体性感覚機能の低下により視覚優位となります。

そのことは本章にも書かれています。

従って運動の工夫の仕方が見えてきましたね。

「閉眼」で行うことも良いですよね。

体性感覚をピンポイントで鍛えることが出来そうです。

※本章のほんの一部の本文抜粋をもとにレビューしています。本書には上述以外にもほんとにたくさんの有意義な情報が書かれています。

呼吸器疾患のリスク管理

「呼吸器疾患のリスク管理」の本文一部抜粋一覧

呼吸器の生理学について(一部抜粋)

安静吸気は、主に横隔膜や外肋間筋が働くことによって行われている。すなわち、横隔膜は収縮すると下方に下がり、外肋間筋が収縮すると胸郭が挙上する。

安静呼気は、吸気筋が弛緩することにより行われる。

肺は弾性によって受動的に元に戻るので呼気が起こる。したがって、安静呼気にかかわる筋はない。

努力吸気は、 (中略) 呼吸補助筋が参加することで、より胸郭を拡大し吸気が行われる。

努力呼気においては、 (中略) いわゆる腹筋群が働く。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,145ページ

外来・通所リハ・通所介護に多い呼吸器疾患について(一部抜粋)

高齢者にみられる呼吸機能低下の特徴は、呼吸筋(横隔膜、外肋間筋)の筋力低下、胸壁の硬化(肋軟骨石灰化などの影響)、肺弾性収縮力の低下などである。また、加齢によりPaO2も低下する。 (中略) VCや1秒量(FEV1)、1秒率(FEV1%)も低下がみられる。 (中略) 残気量(RV)、機能的残気量(FRC)が増加する。

COPD患者の運動時には、末梢気道閉塞のため呼気が安静時のレベルに戻る前に次の吸気が開始される。 (中略) RVの増加、呼気終末肺気量(end expiratory lung volume:EELV)の増加をもたらす。するとTVを増加することが困難となるため(最大吸気量(IC)の減少)、呼吸数を増加して代償する。しかし呼吸数が増加すると、より呼気時間が短縮し十分な呼気が困難となるために、さらにEELVが増加する。そのため、動的過膨張が進行し労作時の呼吸困難や運動耐容能低下の原因となる。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,152~158ページ

呼吸器疾患の評価について(一部抜粋)

特にCOPD患者では運動耐容能よりも身体活動性が生命予後との関連が強いとされる。つまり、1日の歩数が多い患者ほど予後が良好であることが示唆されている。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,163ページ

治療(呼吸リハビリ)について(一部抜粋)

呼吸リハビリの中核をなすのは、運動療法(全身持久力・筋力トレーニング)とADLトレーニング、セルフマネジメント教育であると考える。実際にはコンディショニングも組み合わせて実施する。 (中略) 全身持久力・筋力トレーニングのどちらのトレーニングを実施する際にもおFITTを明確にして進めていくことが理想的である。頻度や時間は、両者ともに週3~5回、運動時間は1回20分以上実施することを目標にする。

最近では低強度においても呼吸困難の軽減、運動耐容能の改善、健康関連QOL改善に対する有効性が報告されている。従ってリスクの高い患者や高齢患者では、低強度での運動療法を適用する方がいいであろう。

下肢による全身持久力トレーニングが最も強く推奨される(エビデンスA)。

ウォーキングは道具が不要であり、その年齢層にも親しみやすい運動様式である。

基本的には、患者自身が呼吸困難を生じる動作を自覚し、それを自己管理の下、動作遂行できることが重要である。

上肢を使用するADL動作では、呼吸補助筋も働き上肢帯が固定される。そうした動作の連続や姿勢が継続すると、呼吸補助筋としての役割が失われ呼吸困難が憎悪する。また前屈みとなる動作は腹腔および胸腔が圧迫され、横隔膜の運動を制限するため呼吸困難がみられる。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,166~168ページ

リスク管理の基本について(一部抜粋)

急性憎悪時のモニタリングのポイントは、 (中略) 全身状態については、バイタルサインや浮腫の有無(右心不全による)を確認する。呼吸状態については、パルスオキシメーターによる経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)の経過や変化、喘鳴の有無、呼吸パターン(呼吸数、深さなどの特殊な呼吸パターン)、呼吸補助筋の使用の有無、Hoover’s signの有無などを確認する。呼吸困難については、発生状況、安静時にも生じるか、口すぼめ呼吸などの呼吸コントロールをさせることで変化がみられるか、呼吸困難の程度(Borg CR-10 スケール)はどうか、呼吸困難が増強していないかなどをモニタリングする。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,171ページ

「呼吸器疾患のリスク管理」のレビュー

本書の第3章「高齢者の特有の症状に対する評価と治療」の5番目の内容が呼吸器疾患のリスク管理についてです。

本章は、呼吸器の解剖学や換気等の生理学から始まり、COPDなど高齢者に多い呼吸器疾患の説明、評価方法、運動療法やADLトレーニングなどの介入方法、リスク管理等について書かれています。

高齢者に対する施設リハビリの勉強ってなかなか困りませんか。

高齢者に特有の疾患を、網羅的にある程度は深く勉強したいですよね。

評価や治療についても、道具や設備、環境が限られる中、施設に適した評価や治療方法を勉強したいですよね。

でも書店にある書籍のほとんどは病院でのリハビリを前提にした書籍かと思います。

私の印象として、それらの書籍は内容が濃すぎるんですよね。

また内容のすべてが高齢者に適した評価や治療ではなく、高齢者には適用できない内容も多いです。

そして、分厚くて金額も高い。特定の内容しか勉強できないのに。

病院には適していますが、施設には適していないと考えます。

本書は、高齢者における施設でのリハビリを勉強したい方に大変おすすめの書籍です。

本章からは呼吸器、循環器、糖尿病、腎不全、サルコペニア、フレイルに分かれて(※運動器疾患についてはこの書籍の続編として別の書籍に収録されています)、解剖学、生理学、評価、治療、リスク管理などを高齢者リハビリに適した内容にて、網羅的に記載されています。

まずは呼吸器疾患についてです。

肺の機能の復習とはなりますが、肺は膨らむときと萎むときで、どちらかは自然に行われ、どちらかは筋力を使って行われますよね。

どちらだか覚えていますか?

すごく基本的な内容になりますが、私は時々忘れてしまうんですよね。

でもこういう基本的な知識って豆知識のような形で、利用者様に話す機会もあるんじゃないんでしょうか。

利用者様からの質問に、スラスラと分かりやすい内容で的確に教えることが出来ると、信頼関係に繋がっていきますよね。

答えは、安静吸気(肺が膨らむとき)の際に、横隔膜や外肋間筋が働きます。横隔膜は収縮すると下方に下がり、肺の容積を拡大させます。同様に外肋間筋が収縮すると、肋骨を上に引き上げ胸郭を拡大させることで、肺の容積を拡大させます。

安静呼気(肺が萎むとき)については、肺はゴム風船のように萎む性質があるため、膨らんだ肺は自然に萎むんですね。なのでその際に筋は働いていないです。

運動時や体調不良時等の呼吸困難な際に行われる努力吸気と努力呼気は、筋が働きます。

努力吸気は、横隔膜や外肋間筋のほかに大胸筋などの呼吸補助筋と呼ばれる筋が働きます。

努力呼気の際は、腹筋群が働き、腹圧をかけることで強制的に横隔膜を上方に押し上げます。

本章にも同様の内容が書かれています。

少し話は変わりますが、円背で胸郭が広がりづらく腹筋群も活動しにくい姿勢で、かつ体を支えるために呼吸補助筋でもある筋を使い腕に力をグッと入れて杖やシルバーカーを握って歩かれる高齢者って時々いませんか?

なおかつ円背で下を向いてしまう顔を前方に向けるために、呼吸補助筋としても作用する筋を使い頸部にも力を入れていますよね。

そのような方は肺の機能から考えた場合、安静呼吸もしづらければ、努力呼吸もしづらいため、呼吸苦になりやすく疲れやすいんですね。

このように姿勢の特徴から、高齢者は労作時に呼吸苦になりやすいんだなということが想像つくわけですが、ではもう少し詳しく考えると高齢者は実際に肺の機能のうち、どのような値が健常人と比べ低下するのでしょうか。

肺の機能を司る値ってたくさんありますよね。私は本書を読んで再学習しました。

高齢者は健常人に比べ、呼吸筋(横隔膜、外肋間筋)の筋力低下や胸壁の硬化(肋軟骨石灰化などの影響)、肺弾性収縮力の低下などもありますが、PaO2(動脈血の中に含まれる酸素の量を圧力で表したもの)、VC(肺活量:最大吸気位から最大呼気位までの容量)、1秒量(FEV1)(深く息を吸って一気に吐き出した空気量のうち、最初の1秒間に吐き出された空気の量)や1秒率(FEV1%)(深く息を吸って一機に吐き出した空気量に占める最初の1秒間に吐き出された空気量の割合)が低下し、残気量、機能的残気量(簡単に言えば吐き出せない空気量)は増加します。

また、私の経験的には施設に通われる高齢者の抱えている呼吸器疾患で多いのはCOPDでした。

COPDの方ってなんで呼吸苦になりやすいんでしょうか。

閉塞性換気障害であるため気管支の炎症や肺胞の破壊等で気道が狭小化し、息が吸えるけど吐きづらい状態ですよね。

つまり空気を吸う量に対して吐く量が少ないため、どんどん空気が肺に溜まってしまうんですね。

また、吐く量を増やすための代償として吐く回数を増やそうとしてしまうため、結果として一回に吐ける量が減ってしまい、余計息苦しくなるんです。

ゼーゼーハーハーとなるわけですね。

そのことが本章ではより専門的に詳しく記載されています。

また、COPDを抱える高齢者の生命予後は運動耐容能(運動負荷に最大でどの程度耐えられるか)より身体活動性(生活の中でどれぐらい活動出来ているか)が重要と本章に記載されています。

そう考えると生活の中でいかに歩いてもらえるかが大事ですね。

リハビリを行う際は、しっかり運動してもらうことも大事ですが、生活習慣の中に歩行を取り入れてもらえるよう、歩行や外出、運動の楽しさなど、活動に対する積極性を促す関わりも重要となる気がしますね。

本章には呼吸器疾患の方に対するリハビリの具体的な内容について記載があります。

週3~5回、一回20分以上の運動が推奨されています。

しかしながらデイサービスにて一人に対して20分も運動を行うことはなかなか出来ないかと思います。

そしてなかなか週3回以上ご利用される方は少ないですよね。

なので私はご自宅でも運動をして頂けるよう、日頃から利用者様に自主トレの重要性を説明しています。

自主トレって大事です。

経験則ではありますが、自主トレをご自宅で積極的にされる方は施設に通い始めて心身ともにとても元気になることが多いです。

また歩行ばかり勧めるのはセラピストとして良くないんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかと思います。

そんなことないですよ。歩行は呼吸器疾患を抱える高齢者にはピッタリの運動です。

難易度も低いし、取り掛かりやすい運動で低負荷から始められるとても良い運動です。

低負荷な運動も呼吸困難の軽減等効果があると本章に記載があります。

あとは、日常の生活動作において疲れやすい動作を把握しておくことが大事です。

髪を洗ったり、かがんで靴を履いたりする動作は呼吸が荒くなりやすいですよね。

本章には上肢を使用するADL動作や前かがみの動作がなぜ呼吸が荒くなりやすいのかを分かりやすく説明してくれています。

呼吸補助筋が上肢を動かすために動員されてしまい、呼吸にうまく使用できなくなってしまったり、前かがみになることで胸腔が圧迫されることにより横隔膜の運動が制限されてしまうことで、呼吸困難に陥るんですね。

呼吸器疾患の方に対するリハビリは本当にリスク管理に苦労しますよね。

呼吸がすぐに上がってきつそうな様子となる方も多々いるので、本当に神経を使います。

本章にはリスク管理の上で、観察すべき事項が端的に記されています。その他にも運動療法の中止基準等の記載もあります。本当に参考になります。

このように本書は、解剖学から始まり臨床場面で即座に使える知識まで、幅広く学習することが出来るとてもおすすめの書籍です。

循環器疾患のリスク管理

「循環器疾患のリスク管理」の本文一部抜粋一覧

心臓の生理について(一部抜粋)

運動時には、COは運動強度にほぼ比例して増加する。SVは運動強度とともに増加するが、安静時の約1.3倍(最大運動強度の約40%)程度でプラトーに達する。その後は、HRの増加がCOの増大に寄与するとされる。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,185~186ページ

外来・通所リハビリ・通所介護に多い循環器疾患について(一部抜粋)

高血圧は、加齢によって血管の弾性が低下し動脈圧が上昇することと、交感神経の亢進によりPRが高まるために起こる。 (中略) PRが高い状態が続くと、左心室は血液を拍出するためにより強く収縮する必要がある。そのため、やがて心臓は心肥大を起こし、同時に伸筋や冠動脈血管壁の線維化が生じる。つまり拡張機能が障害され(心不全)、狭心症や心筋梗塞を引き起こしやすくなるのである。

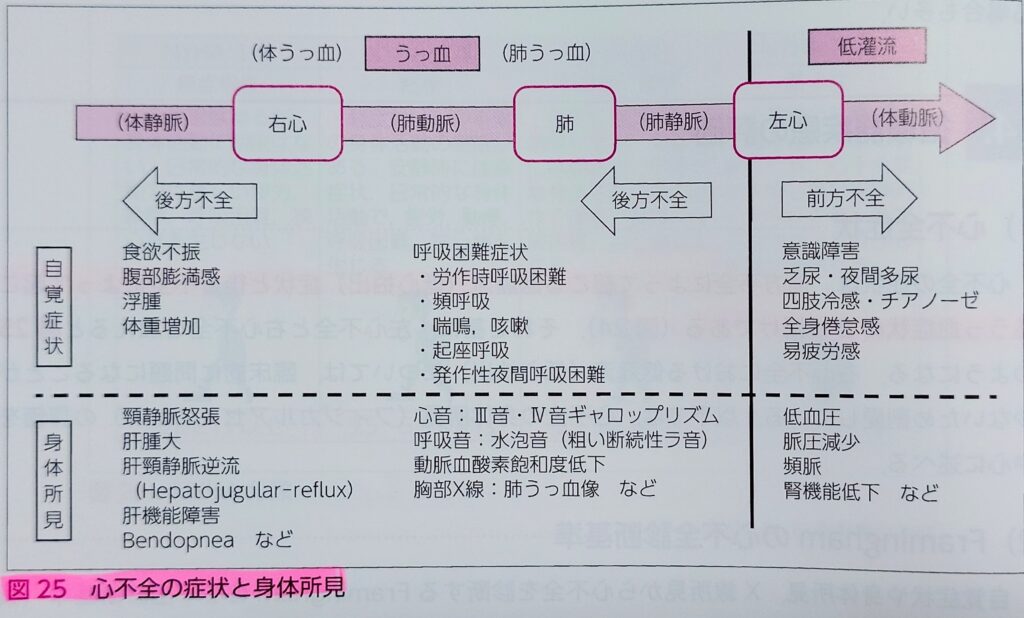

心不全の定義としては (中略) すなわち、心臓の器質的・機能的な異常を心ポンプ機能の代償機転で補填できなくなり、相対的にも絶対的にも血液を拍出できなくなった結果、肺うっ血(呼吸困難、息切れ)や体うっ血(浮腫、むくみ)、低心拍出(倦怠感)の症状・所見が出現した状態であるといえる。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,187~188ページ

循環器疾患の評価について(一部抜粋)

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,194ページ

心不全に対する心臓リハビリについて(一部抜粋)

運動プログラムの構成の中心は、有酸素運動とレジスタンス運動である。有酸素運動の「運動様式」は、歩行や自転車エルゴメータ、トレッドミル、軽いエアロビクスなどである。「運動頻度」は3~5回/週とし、「運動強度」は (中略) 息切れを参考にする。嫌気性代謝閾値(anaerobic threshold:AT)レベル以上では、(中略) だいたい息切れが強く出始めるためである。そのため、臨床的にはトークテスト(会話をしながら息切れを判定するテスト)を用いて、運動強度を調節することもある(AT前:息切れなし、AT後:息切れあり)。そして自覚症状や身体所見を目安にして1カ月程度かけて時間と強度を徐々に増量していく。

安定期では、(中略) 心肺予備能はKarvonenの式よりk=0.4~0.5(軽症)または0.3~0.4(中等症~重症)の目標HRまたは最大HRの50~70%、ATレベルのHR、Borg scale 11~13(楽である~ややきつい)が推奨されている。

レジスタンス運動の「運動様式」は、ゴムバンド、重錘、ダンベル、フリーウェイト、ウェイトマシンなどを用いたものである。「運動頻度」は2~3回/週とし、「運動強度」は低強度から中強度までとする。具体的には1セット10~15回反復出できる負荷かBorg scale 13以下とする。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,199~200ページ

リスク管理の基本(運動前のリスク管理)について(一部抜粋)

低灌流の場合には顔面蒼白で「いわゆる顔色が悪く」、意識障害や易疲労性および倦怠感、チアノーゼなどを認める。また、肺うっ血の場合には呼吸困難感による呼吸数の増加や息切れ様の表情、喘鳴などがみられ、体うっ血の場合には眼瞼浮腫がみられる。

心不全患者に対する運動療法が適応となるのは、少なくとも過去3日間で心不全の自覚症状(呼吸困難、易疲労性など)および身体所見(浮腫、肺うっ血など)の憎悪がないこと、 (中略)。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,203~204ページ

心不全患者に対する問診とその解釈について(一部抜粋)

臥床すると消失または軽減する上下肢の浮腫は心臓性のことが多い。

心不全状態では末梢骨格筋への血流低下により活動筋は容易にアシドーシスになり、疲労感や倦怠感が出現する。

体重の増加(3日で1.8kg以上、または1週間で2kg以上)は心不全憎悪のサインである。心拍数が増加傾向にある場合(安静時または同一負荷における10/回以上の上昇)も心不全憎悪が示唆される。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,205ページ

運動中のリスク管理について(一部抜粋)

運動療法中においては自覚症状(Borg scale 14以上、狭心痛や胸部圧迫感など)やHR(安静時≧100bpm、運動時≧130bpm)、血圧(血圧の低下)、心電図(不整脈の出現)などで異常がみられる。経過中においては、自覚症状(倦怠感、Borg scale 2以上の上昇など)や体重(2kg/週以上の増加)、HR(同一負荷量における10bpm以上の上昇)、血中BNP(前回より100pg/mL以上の上昇)、運動耐容能に変化が生じる。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,207ページ

「循環器疾患のリスク管理」のレビュー

本書の第3章「高齢者の特有の症状に対する評価と治療」の6番目の内容が循環器疾患のリスク管理についてです。

本章は、循環器の解剖学や血圧調節、心拍調節等の心臓の生理学から始まり、心不全など高齢者に多い循環器疾患の説明、心不全症状や身体所見などの評価方法、有酸素運動やレジスタンス運動などの介入方法、観察、問診を中心としたリスク管理等について書かれています。

本レビューでは割愛していますが、解剖生理の内容、例えば血圧調節などについても「なるほど!」と詳細にかつ分かりやすく記載されています。

意外と血圧がどう調節されているかって理解しづらいですよね。

私も本章を読んでこういうことかと大変勉強になりました。

ところで、みなさんは運動はされますか?

運動をすると脈拍が上がりますよね。

運動を行う前に比べ、運動時は運動に使用する骨格筋に血流が多く流れます。

その血流量を確保するために心臓が頑張るわけです。

そうすると脈拍が上がります。

つまり、心臓が血液を全身に送るときその量をどうやって調節しているかというと、一つは心拍数(HR)です。

そしてもう一つは一回心拍出量(SV)(心臓から一回で排出される血液量)です。

数打てば血流量は増えるし(心拍数)、いっぺんに多く打てば増えますよね(一回心拍出量)。

ではどのような機序で心拍数と一回心拍出量を調整しているのか。

本章に記載があります。

一回心拍出量は安静時の約1.3倍(最大運動強度の約40%)程度でプラトーに達し、その後は心拍数の増加で心臓から排出される血液量を増やしているとのことです。

運動負荷の程度によって血流量が一回心拍出量で補えなくなったら、それ以降は心拍数で補うわけですね。

リハビリの中止基準に脈拍数があるのも納得です。

以上のように運動時は血流量が増えるため、血圧も上がります。

しかしながら高齢者は高血圧であることが多いですよね。私が働いている施設でも140mmHg以上の方はまぁまぁいた印象です。

リハビリの中止基準にも血圧があります。

私の理解では、高齢者に対しては安静時収縮期血圧が80mmHg以下もしくは180mmHg以上は中止です。

ではなぜ、高血圧は体に良くない兆候なのでしょうか。

そもそも高血圧になりやすい方は血管壁が硬く肥厚しており、肥厚により徐々に血管が細くなることと同時に血栓が出来やすくなることで、脳梗塞や心筋梗塞につながると私は理解しています。

本章にも高血圧と心不全の関係性が記載されています。

つまり、血管壁が硬いと心臓が血液を拍出する力(左心室の収縮力)がより必要になるため、心臓の筋肉が厚くなり、結果として心肥大を起こします。

血管壁の線維化も重なり、心臓及び血管の拡張機能が阻害されることで狭心症や心筋梗塞を引き起こしやすくするとのことです。

高血圧は、心肥大を引き起こすわけです。心臓と血管の柔軟性低下というダブルパンチで血流量は低下するわ、血栓は出来やすくなるわで狭心症や心筋梗塞を引き起こしやすくするんですね。

さて、狭心症や心筋梗塞という言葉が出てきました。

みなさんこれらの言葉は心不全と何が違うのでしょうか?

簡単に言うと、心不全は狭心症や心筋梗塞などで心臓の機能が低下した状態の総称です。

心臓の機能が低下した状態とは、本章によると血液を拍出できなくなった状態ということです。

つまり心不全は疾患名ではないわけです。

本章には心不全についてさらに詳しい定義の説明や病態、ステージ分類など詳細に記載があり、とても参考になる内容です。

心不全はどんな症状が現れるでしょうか?

心臓の機能の低下ということだから、血液を通して酸素を内臓や骨格筋に供給しにくくなるから、肺機能に負担がかかって息切れしやすくなるとか、

血液を身体に送る力が低下するから、血液の滞留が起こり浮腫みやすくなるとか、

私の理解はその程度でした。お恥ずかしいです。

本章には、心不全の病態別に現れる症状がまとめられたとても分かりやすい図とともに心不全の症状について説明の記載があります。

それによると、心不全は前方不全と後方不全に分かれており、前方不全は低灌流(低心拍出)、後方不全は更に分かれて肺うっ血もしくは体うっ血の症状が現れるとのことです。

本章を読み私が理解した内容としては、心不全には心臓から排出される血液量が少なくなる症状と、血液の循環が停滞することによるうっ血症状があるということです。

そして自覚症状として、前者の症状は倦怠感や易疲労性、四肢冷感、チアノーゼ等を、後者の症状は、うっ血した場所が肺の場合は息切れが、身体の場合は浮腫や体重増加がみられるということです。

もちろん本章はより詳しくかつ分かりやすく記載があります。前方不全と後方不全に左心不全と右心不全を加えてより詳細に症状を分類しており、また自覚症状のほかに身体所見等の記載があります。

また、リスク管理に欠かせない頸静脈怒張の測定方法や起坐呼吸等の機序についても記載があります。

みなさんは心不全を抱えた高齢者に対する施設リハビリって何を浮かべますか?

私は有酸素運動として連続段差昇降や歩行訓練を取り入れることが多いです。

連続段差昇降訓練なら段差の高さや手すりの使用有無、両手手すりなのか片手手すりなのかなどを調節し、適切な負荷量を設定します。

歩行訓練ならいつもがシルバーカーなら杖を、いつもが四点杖ならT字杖など運動では少し難易度を上げて、適切な負荷量を設定します。

適切な負荷量の目安は、私は問診で「ややきつい」程度とするようにしています。

ボルグスケールってやつですね。

本章には運動プログラムの設定条件について詳細に記載があります。

ボルグスケールの他、カルボーネンの式(目標心拍数)ならk=0.3~0.4、最大心拍数をもとに設定するならその50~70%とのことです。

また本章で読んで目から鱗であったのが、「嫌気性代謝閾値」という考え方で息切れが出る直前を適切な運動負荷と考えることです。

嫌気性代謝閾値ってみなさんはご存じですか?

私は本書を読むまで知りませんでした。

簡単にいうと、嫌気性代謝閾値とは有酸素運動から無酸素運動に切り替わる境界の値で、息切れの直前を示し、効率的に運動が出来るレベルです。

つまり心臓への負担が少なく長く運動に取り組むことが出来ます。

なお、その他にも嫌気性代謝閾値が至適運動強度である理由が本書には書かれてあります。

嫌気性代謝閾値は息切れで確認できますから、実際のリハビリ場面で簡単に取り入れることが出来そうですね。

本章には有酸素運動の他にレジスタンス運動についての記載もあり、ゴムバンドや重錘を使用し、1セット10~15回反復出来る負荷量で2~3回/週の頻度とのことで、施設でも取り入れやすい内容かと思います。

有酸素運動やレジスタンス運動に対する詳細な条件設定や、運動負荷量が過大であることを示唆する指標や、その他注意事項などなど有意義な内容が本書には多数記載されています。

実際の運動場面では、バイタルチェックの他に運動前にその日の表情を観察することは大事ですよね。

みなさんはどんなことに注意して運動実施を判断していますか?

私は、主には顔色や会話時の応答の円滑さ、息切れ、倦怠感、体重増加(1週間で2kg以上)、浮腫みを確認しています。

これら項目がいつもと違った場合、心不全の憎悪症状と理解しているため運動を中止したりするわけですが、それ以上の知識が私にはなかったです。

いつもとは違うこれらの観察事項の裏で、身体状況はどう変化しているのか。

本章にはわかりやすく説明がされています。

低灌流の場合、顔色や会話時の応答の円滑さ(つまり意識障害)、倦怠感が現れ、

肺うっ血の場合、息切れが現れ、

体うっ血の場合、体重増加や浮腫みが現れます。なるほどです。

今までの本章の記載内容と合わせると、前方不全、後方不全、左心不全、右心不全の何が関わっているか推測が出来ますね。

観察の次は問診です。問診は何を聞けばよいのか迷いますね。

本章には1ページを使い、問診内容とその解釈が詳細に記載されています。ぜひ読んで頂きたい内容です。

私は問診から評価は始まっていると考えています。問診はとても大事です。

とはいうものの、本章に記載のある問診内容の多さに驚きました。というか私の問診内容が少なすぎました。

私は「息切れはありませんか?」、「浮腫んでいませんか?」、「体重は増えていませんか?」ぐらいしか聞けていなかったと思います。

本章には10の問診項目と22の質問例の記載があり、それぞれに解釈の仕方が書かれています。

例えば、浮腫って原因がたくさんある症状なので、それが心不全によるものなのか評価しづらいですよね。

本章によると、臥床すると消失または軽減する上下肢の浮腫は心臓性のことが多いとのことです。

心不全と倦怠感ってどう関係しているかすぐに説明出来ますでしょうか?

本章によると、梢骨格筋への血流低下により活動筋がアシドーシスになるため、疲労感や倦怠感が出現するとのことです。

体重増加や脈拍増加はどの程度から心不全憎悪のサインか分かりますでしょうか?

本章によると、体重増加は3日で1.8kg以上または1週間で2kg以上、心拍数は安静時または同一負荷時における10/分以上の上昇が心不全憎悪のサインとなるとのことです。

このように質問例と解釈の仕方(質問の根拠)がしっかりと記載されている書籍って重宝しますよね。

もちろん運動中のリスク管理についても詳細に記載があります。

本書は、心臓の解剖学から始まり、血圧調節などの生理学、高齢者に多い疾患の概要、評価、介入方法、リスク管理とほんとに幅広く学習することが出来るとてもおすすめの書籍です。

糖尿病のリスク管理

「糖尿病のリスク管理」の本文一部抜粋一覧

糖尿病網膜症について(一部抜粋)

病期のよって運動の適否があるため、必ず眼科医に運動療法の内容や禁忌事項を確認する。

いずれの病期においても、過度な血圧上昇を誘発する可能性が高いバルサルバ型運動は回避する。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,217ページ

糖尿病性足病変について(一部抜粋)

運動神経障害によって下肢の末梢優位に筋委縮や筋力低下、内在筋や足趾の低緊張などが生じる。

特に足関節の背屈制限と第1中足趾節関節の背屈制限がみられやすい。このようなROM制限は、特に歩行時の足底圧異常を起こす要因となる。すなわち、足関節の背屈制限はアンクルロッカー機能の低下を招き、歩行時のターミナルスタンスにおいて前足部足底圧の上昇がみられる。また、第1中足趾節関節の背屈制限はフォアフットロッカー機能が低下するため、歩行時のプレスウィングにおいて母趾足底圧の上昇がみられる。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,219~221ページ

低血糖について(一部抜粋)

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,223ページ

糖尿病の治療目標について(一部抜粋)

糖尿病治療の目標は、血糖、血圧、脂質代謝の良好なコントロール状態と適正体重の維持、および禁煙の遵守を行うことにより、糖尿病の合併症の発症、進展を阻止し、ひいては健康な人と変わらない生活の質(QOL)の維持、寿命の確保をすることである。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,224ページ

血糖コントロールの目標について(一部抜粋)

血糖コントロールの指標は、HbA1c値が重視される。HbA1c値は、1~2カ月間の平均血糖を反映する指標であり、(中略) HbA1c値では血糖値の日内変動や日差変動の変化を捉えることができない。また、低血糖の有無も把握することができない。したがって、血糖コントロールについてはHbA1c値を用いるが、日々の血糖の推移は血糖値を用いて判断する。

血糖コントロールの目標としては、血糖正常化を目指す際はHbA1c<6.0%、合併症予防(細小血管症の予防や進展抑制)のためにはHbA1c<7.0%、低血糖などの副作用により治療の強化が困難な際はHbA1c<8.0%とする。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,224ページ

運動療法について(一部抜粋)

糖尿病に関する運動療法の基本は有酸素運動であり、(中略) レジスタンス運動と併用することでより有効となることがガイドラインで示されている(血糖コントロールや心疾患のリスクを改善させる)。

具体的な運動療法として、有酸素運動は中強度で150分以上/週か、3回/週以上が勧められ、2日以上運動しない日が空かないようにする。

また、2型糖尿病では自律神経障害を有していることもあり、旧Borg scaleにて11(楽である)~13(ややきつい)で運動強度を推定するほうが有用であるとされる。

血糖コントロール改善には、運動強度より運動量(頻度)が重要となる。

トレーニング効果は3日で軽減し、1週間で消失するとされる。

レジスタンス運動は、上半身と下半身を8~10種類のトレーニングを連続しない日程で2~3回/週実施することが推奨されている。負荷設定は、10~15RM(repetition maximum)とし1セット行うことから開始する。その後徐々に負荷を増加させ、8~12RMで1~3セットを目標とする。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,226~227ページ

リスク管理について(一部抜粋)

患者自身が低血糖を起こしたことに対し自覚症状があれば、低血糖による重篤な状態は避けられることが多い。

糖尿病性足病変に関連する末梢動脈疾患の評価である下肢動脈(足背動脈、後脛骨動脈)の蝕知は必ず実施する。

足部の感覚検査や皮膚の観察は、糖尿病性足病変に対する予防の観点から必ず行う。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,229~230ページ

「糖尿病のリスク管理」のレビュー

本書の第3章「高齢者の特有の症状に対する評価と治療」の7番目の内容が糖尿病のリスク管理についてです。

本章は、糖尿病の病態から始まり、合併症や低血糖の詳細、治療方法、リスク管理等が書かれています。

私が糖尿病で気を付けていたことは、低血糖になりやすい時間帯(昼食前など)に運動は行わないことぐらいでした。

糖尿病について低血糖以外の症状を意識したことはありませんでした。

幸い私が関わった利用者様の中に、糖尿病の合併症を併発している方は見られなかったこともありそれだけでもよかったかもしれませんが、本章を読んで他にも気を付けなければいけないことがたくさんあり、本当に知識不足であるなと痛感しました。

合併症は急性症状と慢性症状に分かれ複数あるため、もちろん本書は各合併症ごとにとても詳しく記載がありますが、その中でも私が本章を読んで施設における高齢者リハビリでポイントとなるのは糖尿病性網膜症と糖尿病性足病変だなと思いました。

糖尿病性網膜症は、網膜の血管が壊れやすい状態になっていますよね。

本章によると、病期によって運動の適否があるため、まずは必ず眼科医に運動療法の内容や禁忌事項を確認し、いずれの病期についても血圧上昇を伴う可能性が高いバルサルバ型(息をこらえて力む)運動は避けましょうとのことです。

デイサービスのような施設ではなかなか医者と連携することは難しい環境ですが、事前情報をしっかりと収集し、眼科のかかりつけ医に連絡すべきですね。

体力や筋力の低下している高齢者は、椅子から立ち上がったり、体操や歩行のような軽めの運動でも力を入れる際にバルサルバ型運動を自然と行ってしまうと思います。

従って、しっかりと息を吸って吐きながら運動をするという呼吸方法を習得できるよう、日々のリハビリの際に意識して練習すると良いですね。

糖尿病性足病変についても、気を付けなければいけないですね。

感染が伴うと最悪は壊疽に繋がるかもしれないからです。

従って足部の皮膚状態を常に確認し、フットケアを行うことは重要ですよね。

足部の診察や皮膚病変の治療など医者との連携は必須だと思いますが、リハビリとしては靴の選定や、自分で体位変換が行いづらい方には適切な体位変換を促して体圧分散を図ったり、足圧中心が局所に集中してしまうことで足部変形や魚の目等が出来ないよう歩容の改善等を図ることが重要かと思います。

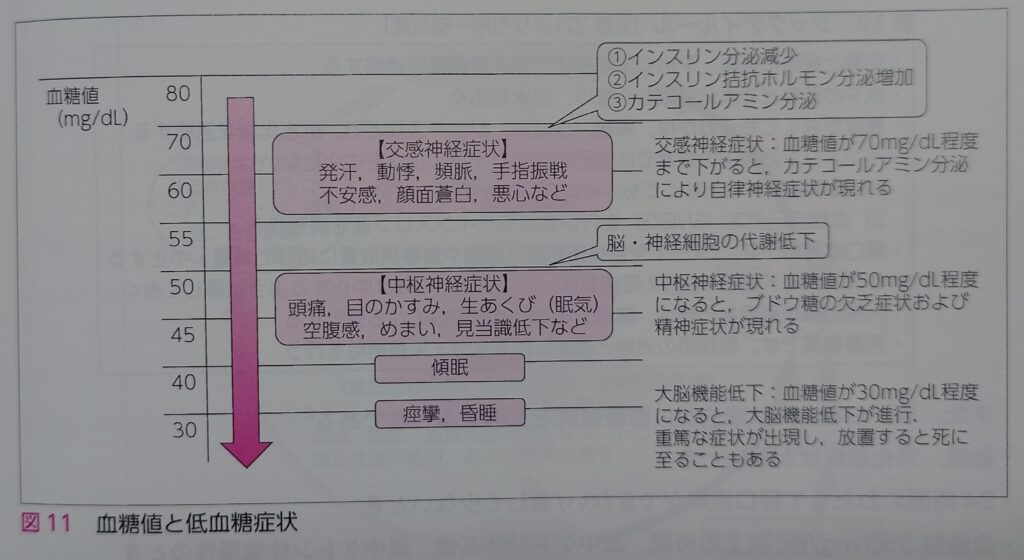

低血糖の症状ってみなさんご存じでしょうか?

私は恥ずかしながら、”なんとなく体調不良になる”程度にしか意識しておりませんでした。

本章には、低血糖時の症状が図解と文章にて詳細に記載されています。

70mg/dL程度になると交感神経症状として発汗や動悸、頻脈、悪心などが出現し、50mL/dL程度になると中枢神経症状として頭痛や生あくび、めまい、見当識低下などが出現し、30mg/dL程度になると大脳機能低下により痙攣や昏睡が現れ、放置すると死に至ると書かれてあります。

まずはインスリンの分泌低下から始まり(交感神経症状)、脳および神経細胞の代謝が低下し(中枢神経症状)、大脳機能が低下するとのことです。

なるほど。とても分かりやすいですね。ほんとに本書は勉強になります。

糖尿病のリハビリ目標ってなんでしょうか?

施設における高齢者リハビリを行っていると、糖尿病が主病である利用者様でもケアプランとの兼ね合いや在宅生活を継続していくため移動能力の確保の観点から歩行を目標してしまいがちです。

もちろん運動器疾患を持っていたり、サルコペニアやフレイル等で歩行状態が落ちていたら、そのような目標になると考えられます。

そのため、私自身糖尿病に対してのリハビリ目標って立てた記憶がないのが現状です。

本章には糖尿病治療の目標がしっかりと記載されています。

糖尿病治療の目標は良好な血糖コントロールを行い、健康な人と変わらない生活の質を維持し寿命を確保することなんですね。

目に見えて何かを出来るようにすることだけがリハビリではなく、健康の維持にも貢献するという考え方は重要ですよね。

維持期に属する施設リハビリは高齢者の方々の健康維持に一番貢献できる領域ではないでしょうか。

糖尿病に対するリハビリにおいて重要となる血糖コントロールの目標についても本章は記載があります。

HbA1cが血糖コントロールの指標であり、血糖値が日々の血糖の推移を表します。

本章によると、血糖正常化を目指すならHbA1c<6.0%、合併症予防(最小血管症の予防や進展抑制)を目指すならHbA1c<7.0%、低血糖などの副作用により治療の強化が困難な際はHbA1c<8.0%とのことです。

なかなか血液データを施設におけるリハビリで定期的に確認することは難しいかもわかりませんが、理解しているのと理解していないのは違いますよね。

では、実際にはどんなリハビリに取り組めばよいのでしょうか?

本章によると有酸素運動メインのレジスタンス運動を併用すると良いことです。

その他、運動頻度や強度についても有酸素運動とレジスタンス運動に分けて本章には詳細に記載があります。

レジスタンス運動のポイントとなるのは、RMという考え方です。

みなさんご存じですか?

RMとは運動強度の指標で、一定の重量を何回持ち上げれるかで示される値となります。

例えば、1回しか持ち上げれない重量を1RM、10回持ち上げられる重量を10RMと表記します。

本章によると、糖尿病患者に対するリハビリにおいてのレジスタンス運動は、10~15RMを1セットから始めて、8~12RMで1~3セットを目指すとのことです。

これって結構きつい運動ですよね。リハビリ初期でも15回で限界とならなければいけないように運動強度を設定しなければならないんですから。

しっかりと負荷設定をしなければなりませんね。

ちなみに負荷は様々な方法で段階付け出来ます。

重錘の重さやつける位置、両手すりか片手すりかそれとも指で手すりを触れるだけにするのかなど手すりの使い方、ワイドベースかそれとも片足か座位か立位かなど支持基底面の広さ、フローリングの上なのかマットの上なのかなど床面の不安定さなどなど工夫次第です。

本章はリハビリ時のリスク管理についてもとても詳細に記載があります。

問診内容や身体所見、合併症に対する情報収集の仕方や評価の仕方、運動療法の中止あるいは制限の基準など網羅的に記載されています。

本章によると、低血糖について低血糖を起こしたと自覚症状がある場合は重篤な症状を避けられることが多いと記載されています。

こういう知識を理解していると問診内容の精度が上がりますよね。

また、糖尿病性足病変の評価としては、皮膚状態の観察の他に下肢動脈(足背動脈と後脛骨動脈)の触知や、感覚検査を必ず実施すると記載があります。

糖尿病性足病変は、足部の可動域制限や筋力低下の他に、感覚障害や下肢血流低下等も関係していますもんね。

このような評価は簡便に行えるのでぜひ実施したいです。

本書は、糖尿病の定義や1型糖尿病および2型糖尿病の説明、急性及び慢性それぞれの合併症の詳細や分類、診断基準、低血糖の原因や段階別の症状、治療、運動療法、リスク管理などなどほんとに幅広く学習することが出来るとてもおすすめの書籍です。

サルコペニアの評価と対応

「サルコペニアの評価と対応」の本文一部抜粋一覧

加齢による骨格筋量減少と筋力低下の特徴について(一部抜粋)

また、上肢と下肢で比した場合には、上肢筋よりも下肢筋のほうが骨格筋量減少、筋力低下ともに著明に起こる。

さらに加齢による骨格筋の減少は、Type Ⅰ線維(遅筋、赤筋)よりもType Ⅱ線維(速筋、白筋)にて著明に生じる。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,257ページ

筋蛋白の代謝について(一部抜粋)

高齢者では、若年者と比べて分解には変化がみられないが、合成が約30%低下するとされている。そのため、高齢者は相対的に合成よりも分解のほうが優位になりやすく骨格筋量が減少することになる。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,258ページ

不活動によるサルコペニアについて(一部抜粋)

ベッドレストでは、 (中略) 骨格筋量は1日0.5%減少し、筋力は1日0.3~4.2%低下する。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,261ページ

低栄養によるサルコペニアについて(一部抜粋)

生体における蛋白質の貯蔵源は主に骨格筋であるため、低栄養では骨格筋の蛋白質を分解してグルコースを産生する(糖新生)。そのため、低栄養が持続すると骨格筋量が減少していくことになる。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,262ページ

疾患によるサルコペニアについて(一部抜粋)

異化期では、侵襲により損傷・感染した組織を修復するために、エネルギー産生が増大する(異化亢進)。この際のエネルギーに使用されるのが、肝グリコーゲンや骨格筋における蛋白質である(糖新生)。前述したように肝グリコーゲンは24時間未満で枯渇するため、それ以降は筋蛋白からのエネルギー供給の方が多くなる。そのため、侵襲時には特に筋蛋白の消耗が起こることになる。侵襲が大きければ大きいほど、この傾向が強くなる。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,265ページ

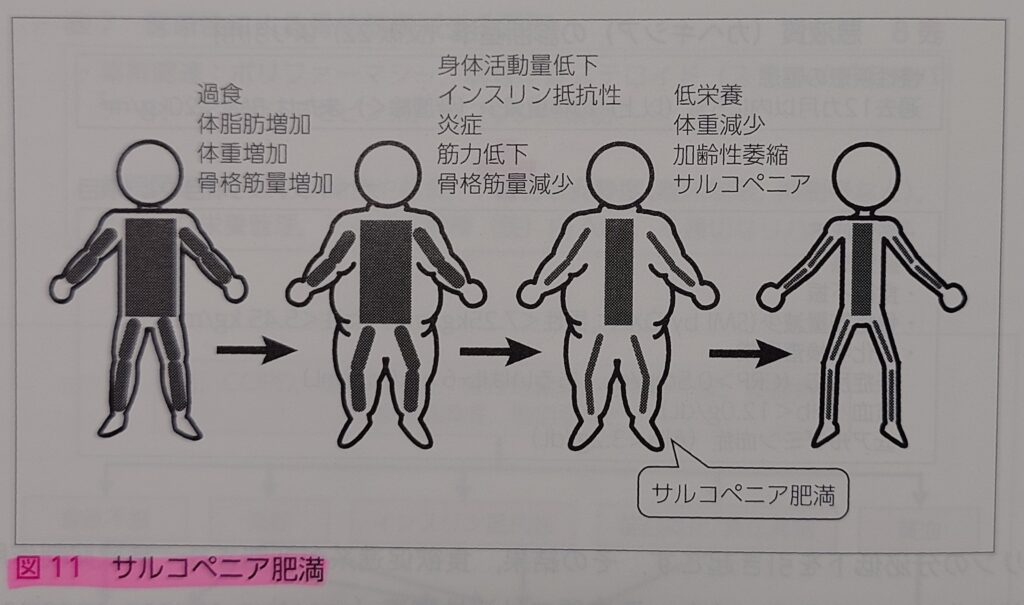

サルコペニア肥満について(一部抜粋)

インスリンは血糖値を下げる作用のほか、骨格筋の筋蛋白合成作用を併せ持つ。そのため、インスリン抵抗性亢進による相対的なインスリン作用不足は、脂肪組織(特に内臓脂肪)が増加し、骨格筋における筋蛋白の合成を低下させる。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,267~268ページ

サルコペニアの評価について(一部抜粋)

指輪っかテストの方法は、両手の示指と母指で輪を作り、利き足でないほうの下腿の最大長部分に当てる。「囲めない」場合には問題ないが、「ちょうど囲める」場合はサルコペニアのリスクがあり、「隙間ができる」場合はサルコペニアの新規発症リスクが非常に高い、となる。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,271~273ページ

サルコペニアの予防・治療について(一部抜粋)

高齢者に対する運動強度設定が1RMの16~20%程度や自重負荷においても、筋肥大や筋力増強、筋蛋白の合成が促進されることがわかってきている。

すなわち、低負荷であっても反復回数やセット数を高めることで、高負荷でのレジスタンストレーニングと同程度の効果が得られる。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,276ページ

「サルコペニアの評価と対応」のレビュー

本書の第3章「高齢者の特有の症状に対する評価と治療」の9番目の内容がサルコペニアの評価と対応についてです。

本章は、サルコペニアの定義、原因、評価、予防、治療等が詳細に書かれています。

サルコペニアという言葉をご存じですか?

私は施設における高齢者リハビリを行う上で重要な言葉だと考えています。

サルコペニアとは、簡単に言うと加齢やほかの原因によって筋肉量が減少したり筋力が低下したりすることです。

施設に通われたり、入所されている高齢者の方々は、様々な理由はあるものの今までのような在宅生活がうまく出来なくなったために介護保険を利用しているかと思います。

その一つに身体機能の低下があり、その中にサルコペニアが含まれているかと思います。

施設でリハビリをしていると、片麻痺とか目立つ疾患がないにも関わらず、全体的に動作が緩慢で弱々しい方っていませんか?

そういう方はもしかしたら何かをきっかけにサルコペニアに陥っているかもしれません。

本章にもサルコペニアの特徴が記載されています。

それによると、上肢より下肢の筋力低下が著明で、骨格筋減少はType Ⅰ線維(遅筋、赤筋)よりType Ⅱ線維(速筋、白筋)の著明とのことです。

確かに食事や何かしらの作業など座って上肢を動かすことは特に問題がないのに、下肢がやせており歩きがゆっくりでふらふらしている特徴のある方いますもんね。

ではなぜ高齢者はサルコペニアに陥りやすいのでしょうか?

サルコペニアの原因にはいくつかあり、加齢、不活動、低栄養、疾患等があります。

まずは加齢です。本章によると、そもそも若年者に対して高齢者は筋蛋白の分解能に変化はないのに、合成能が約30%低下しているため、骨格筋量が減少しやすいとのことです。

体質として骨格筋量が減少しやすいんですね。

更に高齢者は、なかなか外に出づらい環境ですよね。片田舎で外は坂が多かったり、最寄りのスーパーが遠かったり、免許の返納で車が使えなかったり、バス停が遠かったり、地域の友達が少なくなってきていたり、子供たちは遠方に住んでいたりと、様々な理由で外出が減り、家でもテレビを見るだけで一日中ゴロゴロしているなんて方割と多いですよね。

本章によると、ベッドレストでは一日で0.3~4.2%筋力が低下するとのことです。

そこまでいかないにしてもよく見られる外出機会の減った高齢者の日常はサルコペニアを誘発するんですね。

このように外になかなか出なくなると、もちろんスーパーなどに行くことが減るため、良質な食べ物を得る機会が減ります。またもしかしたら必要な量を得られなくなるかもしれません。

本章によると、低栄養状態が続くと骨格筋の蛋白質を分解し必要なグルコースを産生するため、骨格筋量が減少するとのことです。

高齢者のそもそもの体質が前提として、外出機会の減少から低栄養に陥ってサルコペニアとなり、更に外出できなくなる。まさに悪循環ですね、、。

また、今までとても元気だったのに、大きな病気をして手術を経験したことを機に体力が戻らなかったり、悪くなってしまう方いませんか?

本章によると、侵襲により損傷した組織を修復するために大きなエネルギーが必要となり、そのエネルギー供給のために筋蛋白が消耗されるとのことです。

なるほど。このような筋蛋白の消耗が手術後に体力が戻らない理由の一つかもしれませんよね。

その他にも、糖尿病とサルコペニアとの関係性についてもわかりやすい図と共に本章には記載があります。

インスリン抵抗性亢進によるインスリン作用不足は、脂肪を増やすが骨格筋量を減少させるためにサルコペニア肥満となり、最終的には栄養状態が悪くなったり加齢が重なることでサルコペニアとなるとのことです。

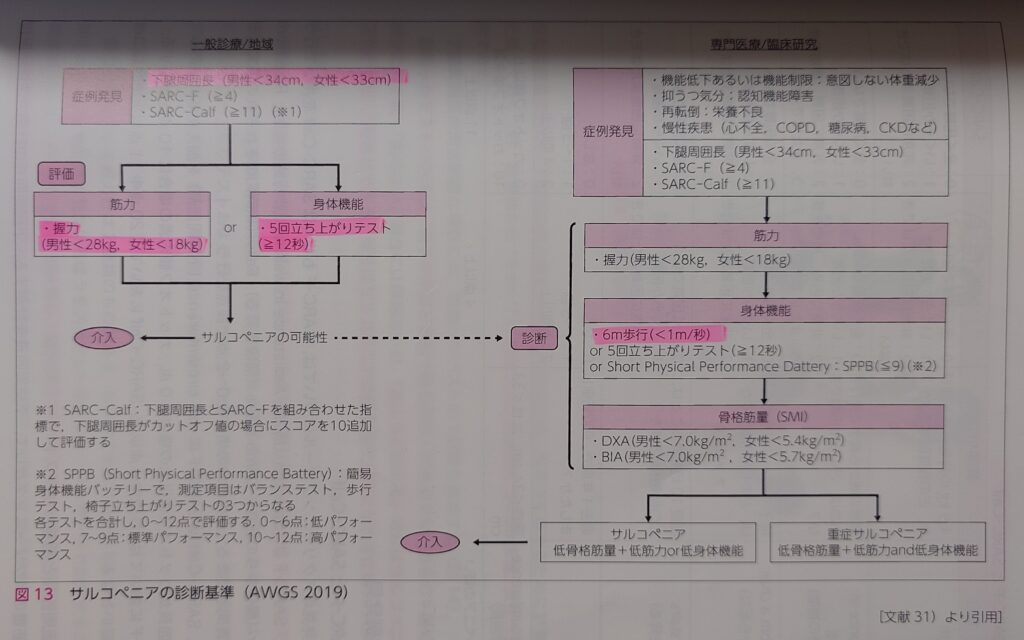

サルコペニア評価についても本章には、チャート図と文章で分かりやすく記載があります。

下腿周囲長(男性<34cm、女性<33cm)等でスクリーニングし、握力(男性<28kg、女性<18kg)もしくは5回立ち上がりテスト(≧12秒)で評価すればよいとのことです。

下腿周囲長が測定困難な場合には、両手の示指と母指で輪を作って測定する指輪っかテスト(ちょうど囲めたり、隙間ができる場合はサルコペニアのリスクが高い)で評価するとのことです。

また、チャート図(本ブログの本文抜粋一覧に添付)の各評価については、評価方法を文章で詳細に記載されています。

これらの評価方法なら、施設でも簡単に実施出来ますよね。

施設リハビリでは時間がかかる評価は実施しづらいですし、方法が難しいと評価を実施出来る職員が限られたり、職員間で標準化が難しかったりしますよね。

本書は施設などの地域リハビリで取り組みやすい内容が記載されているので、本当に役立つ情報が満載です。

では、サルコペニアのリハビリはどうしたらよいのでしょうか?

私の考えでは、運動などのリハビリの前にしっかりと食事を摂るよう指導するなど栄養状態の改善に取り組み、家でゴロゴロせずなるべく活動的に毎日過ごすことが出来るよう促すことからだと思っています。

その上でリハビリとして運動を行います。本章によると、レジスタンス運動が基本であり、低負荷でも反復回数やセット数を増やせば効果はあるとのことです。

体力の低下した高齢者に対しても、低負荷な運動なら取り組みやすいですし、安全ですよね。

簡単で分かりやすい運動をなるべく毎日継続してもらえるようにすることですね。

「この人の言うことなら信じて取り組むか!」と利用者様に思ってもらえるように、しっかりと信頼関係を築くことが大事です。

以上のようにサルコペニアについて定義から治療までを分かりやすい図や詳細な文章で説明しており、どの内容も施設リハビリにおいて取り組みやすいもので、大変おすすめの書籍です。

フレイルの評価と対応

「フレイルの評価と対応」の本文一部抜粋一覧

フレイルについて(一部抜粋)

フレイルとは、定義によると「加齢に伴う予備能力低下のため、ストレスに対する回復力が低下した状態」である。

フレイルの有病率は年齢依存性があり、高齢になるほどその割合が上昇する。わが国におけるフレイルの割合は、地域在住高齢者では約10%前後と推計されており、施設入所中の高齢者(平均81.8歳)では46.9%と報告されている。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,283~285ページ

フレイルの特徴について(一部抜粋)

フレイルには以下の3つの特徴がある。(1)健康状態と身体機能障害(自立機能障害、要支援または要介護)の中間時期であること (2)可逆性であること(健康状態⇔フレイル⇔身体機能障害、それぞれ双方向性である) (3)多面性であること(身体的フレイル、精神・心理的フレイル、社会的フレイルの側面が含まれる)

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,285~286ページ

身体的フレイルについて(一部抜粋)

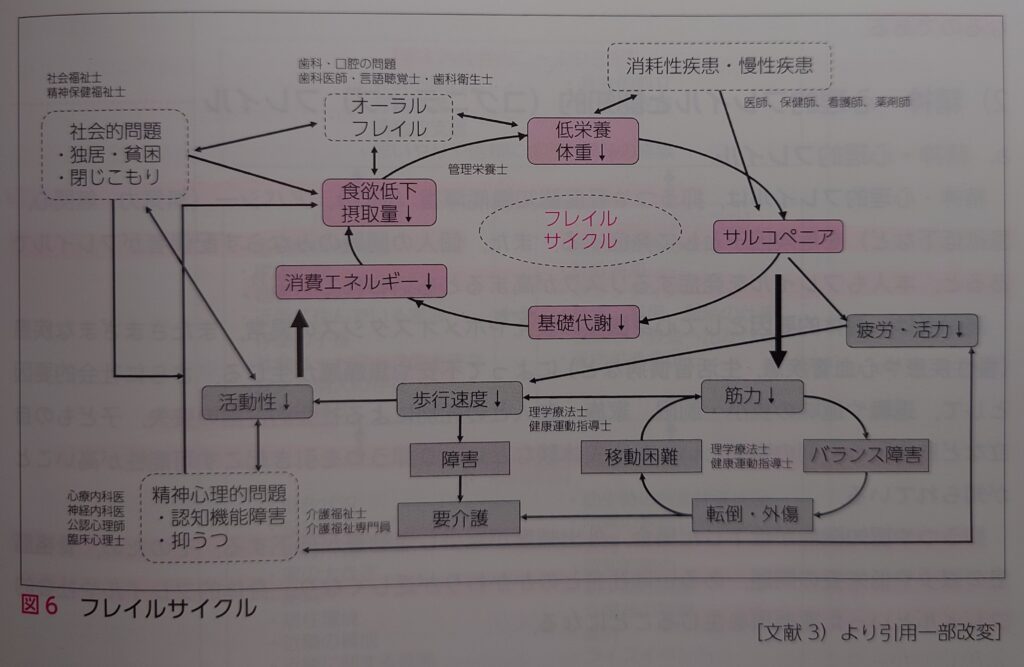

フレイルサイクルは、身体的フレイルを発症させる直接的な原因と考えられており、その主体は低栄養およびサルコペニアということになる。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,287ページ

精神・心理的フレイルについて(一部抜粋)

精神・心理的フレイルは、抑うつや軽度認知機能障害(MCI)、アパシー(無気力、無関心、意欲低下など)を危険因子として発症する。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,288ページ

社会的フレイルについて(一部抜粋)

社会的フレイルは、外出減少や閉じこもり、独居、老老介護、貧困、社会参加状況などを含み、身体的フレイルや精神・心理的フレイルに悪影響を及ぼす。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,289ページ

フレイルの評価について(一部抜粋)

現在のところ、身体的フレイル、精神・心理的フレイルおよび社会的フレイルのいずれにおいても判定基準や評価方法に確立されたものがないのが現状である。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,292ページ

身体的フレイルの評価について(一部抜粋)

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,293ページ

社会的フレイルの評価について(一部抜粋)

以下の5つの項目が2年以内の要支援・要介護の新規発生と関連があることが報告されている。①独居である(はい) ②昨年に比べて外出頻度が減っている(はい) ③友人の家を訪ねている(いいえ) ④家族や友人の役に立っていると思う(いいえ) ⑤誰かと毎日会話をしている(いいえ) 以上5項目中2項目以上の該当は社会的フレイル、1項目の該当は社会的プレフレイルとされる。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,295ページ

フレイルの予防について(一部抜粋)

身体的フレイルの主体は低栄養とサルコペニアであるため、予防・介入についてもこれらに対する栄養療法と運動療法が中心になってくる。

運動面については、運動プログラムとしてレジスタンス運動、バランストレーニング、機能的トレーニングなどを組み合わせる多因子運動プログラムが推奨されている。また、運動強度については中等度から高強度の運動強度で、漸増的に負荷を上げていくことを推奨している。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,296~298ページ

身体的フレイルの予防と介入について(一部抜粋)

自立した生活を送るためには、歩行能力を維持しておくことが非常に重要である。

フレイルを予防するためには、歩数(歩行の量)だけでなく速歩き(中等度の運動強度)における歩行時間(歩行の質)が重要であることを示した。

1日に7500~8000歩の歩行、そのうち速歩きが17~20分であるとフレイルの発症を予防できる可能性が高いとしている。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,299~300ページ

社会的フレイルの予防と介入について(一部抜粋)

男女ともに近所付き合いが不良な高齢者ほど、身体的活動量が優位に低値を示した。特に男性においては、近所付き合いが良好であると、運動耐容能が向上することが示唆された。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,300ページ

「フレイルの評価と対応」のレビュー

本書の第3章「高齢者の特有の症状に対する評価と治療」の10番目の内容がフレイルの評価と対応についてです。

本章は、フレイルの定義や病態、身体的フレイルや社会的フレイルなどの種類、評価、予防、治療等が詳細に書かれています。

施設における高齢者のリハビリを行っていると、サルコペニアと同様にフレイルという言葉も聞く機会があるかと思います。

フレイルの定義は本章によると、「加齢に伴う予備能力低下のため、ストレスに対する回復力が低下した状態」とのことです。

つまり、体調に悪影響を及ぼす何かしら(身体的なもの、精神的なものなど)を受けたとき、それに対してなかなか体調が戻らなくなることだと私は考えています。

フレイルは身体的な衰えや喪失体験などを経験し精神的にも疲労している高齢者が陥りやすい状態です。

本章によると、地域在住高齢者では約10%前後、施設入所中の高齢者では46.9%もの人がフレイルを有病しているとのことです。

ということはデイサービスなど通いの介護施設を利用されている高齢者の方々においても10%もしくはそれ以上の方がフレイルということになりますよね。

すぐ疲れたり、孤独感から気持ちが落ち込んでいたり、無気力や不安を感じていたりなど様々な理由で体調が優れない方っていますよね。

そういう方々はフレイルに陥り体調が”弱々しく”なっているかもしれません。

しかしながら、フレイルは治らない状態ではありません。

フレイルとなってしまった原因を改善すれば、元気を取り戻すことが出来ます。

本章によると、フレイルには以下の3つの特徴があると記載があります。

- 健康状態と身体機能障害(自立機能障害、要支援または要介護)の中間時期であること

- 可逆性であること(健康状態⇔フレイル⇔身体機能障害、それぞれ双方向性である)

- 多面性であること(身体的フレイル、精神・心理的フレイル、社会的フレイルの側面が含まれる)

わかりやすいですね。要介護状態の一歩手前で、適切なリハビリを行えば健康状態に戻ることが出来る、そしてフレイルには身体的、精神的、社会的と様々な種類がある。

本章によると身体的フレイルの原因は低栄養とサルコペニアで、精神的フレイルの原因は抑うつや無気力など精神的なもので、社会的フレイルの原因は外出減少や貧困などであるとのことです。

また身体的、精神的、社会的フレイルはそれぞれが関係しあっているとも記載があります。

ここからは私の経験からの考えですが、フレイルは様々なきっかけから気持ちが落ち込み、活動量が低下することによって、最終的に体力や身体機能が低下してしまう状態なのかなと思っています。

きっかけは病気であったり、家族との死別であったり、経済的困窮であったりその方によって様々だと思います。

それらをきっかけとして今までの当たり前だった生活がもう出来ないんだという喪失感から気持ちが落ち込み、

徐々に外に出たり地域の方と会ったりなどの社会的交流が減少し、歩く機会や立って活動する機会が減少して活動量が低下した結果、

体力や身体機能が落ちてしまい要介護状態になってしまうのではないかと考えます。

私としてはフレイルやプレフレイルの方こそぜひ地域のデイサービス等の施設に通っていただいて、他の利用者の方々との会話やリハビリ、レクリエーション等を通して元気になってもらいたいなと常々思います。

ただし、高齢者にとって新しいことに挑戦して、なおかつそれを活力に変えていくって若い人よりもっともっと大変なことですよね。

ですので、施設のご利用を始めたばかりの方には、関わり方やコミュニケーションの取り方を本当に大事にしています。

話は少し逸れましたが、本章には各フレイルについて丁寧な説明が記載されている他、認知的フレイルやオーラルフレイルについても記載があります。

ではフレイルはどうやって評価するのでしょうか?

本章によると、各フレイルの評価は確立されたものがないのが現状とした上で、各フレイルの評価方法について記載があります。

本レビューでは、身体的フレイルと社会的フレイルの評価方法を紹介したいと思います。

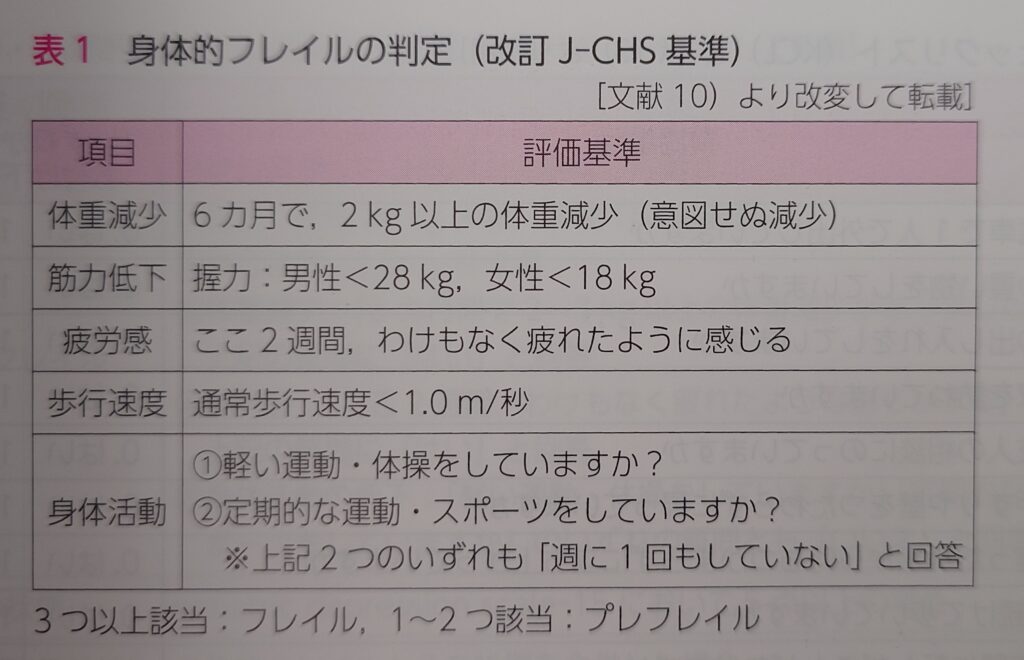

本章によると身体的フレイルの評価は、

- 体重減少(6カ月で2kg以上の体重減少)

- 筋力低下(握力:男性<28kg、女性<18kg)

- 疲労感(ここ2週間、わけもなく疲れたように感じる)

- 歩行速度(通常歩行速度<1.0m/秒)

- 身体活動(①軽い運動・体操をしていますか?②定期的な運動・スポーツをしていますか?※上記2つのいずれも「週に1回もしていない」と回答)

のうち、3以上該当でフレイルと判定するとのことです。

施設でも簡単に評価できそうな内容ですね。このように本書は施設で簡単に取り入れることが出来る内容が多数記載されています。

社会的フレイルの評価は、

- 独居である(はい)

- 昨年に比べて外出頻度が減っている(はい)

- 友人の家を訪ねている(いいえ)

- 家族や友人の役に立っていると思う(いいえ)

- 誰かと毎日会話をしている(いいえ)

以上5項目中2項目以上の該当は社会的フレイルとされるとのことです。

こちらも簡単に聞ける内容で取り入れやすいですね。

フレイルの予防や介入についても本章は大変詳しく記載があります。

身体的フレイルには中等度から高強度の運動強度で様々な運動を組み合わせるとよいと記載があります。

また身体的フレイルには歩行の重要性について詳細に記載があります。

歩数(歩行の量)だけでなく、速歩き(中等度の運動強度)で歩行時間(歩行の質)が重要で、具体的には、1日に7500~8000歩の歩行で、そのうち速歩きが17~20分であるとフレイルの発症を予防できる可能性が高いとのことです。

また歩行はさまざまな病気を予防できるとして、それぞれの歩数と速歩きの時間に対して予防できる病気を一覧にまとめた図が本書には記載がありますので、ぜひ確認して頂きたい内容です。

社会的フレイルに対しては、興味深い内容が本章に書かれてありましたので、以下に紹介します。

男女ともに近所付き合いが不良な高齢者ほど、身体活動性が優位に低値を示し、特に男性は近所付き合いが良好であると、運動耐容能が向上するとのことです。

社会的フレイルの方に対しては、やはり交流の機会を提供することが重要なんですね。閉じこもりの生活をいかに変容出来るかが大事です。

そして私の経験からしてもお話好きな男性ほど、施設の中でもよく歩いて行動され、いろいろな方に話しかけたりと活動的な印象です。

私としては、身体的フレイルにしても社会的フレイルにしても、精神的フレイルを併発している印象があるため、まずは落ち込んでしまっている気持ちに寄り添い傾聴し、なんとかきっかけを提供することで、徐々に笑顔となる時間を増やしてくことがとても大事なんじゃないかなと思っています。

それが復調する兆しになるのではないかなと考えています。

以上のように、本書はフレイルについて定義や病態から始まり、各フレイルを図や文章で詳細に説明されていたり、施設で取り入れやすい評価方法や具体的な予防・介入方法を多数紹介されており大変おすすめの書籍です。

筋力トレーニング

「筋力トレーニング」の本文一部抜粋一覧

筋力トレーニングの生理学的効果について(一部抜粋)

筋力が高ければ筋力に余裕をもって基本動作などの運動課題を遂行することができるが、筋力が低いと発揮できる筋力の限界に近い状態で運動課題を行わないといけない。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,303ページ

神経系に対する筋力トレーニングについて(一部抜粋)

筋肥大は筋力トレーニング開始から8週間~2カ月程度経過から生じる。

筋力トレーニングの開始初期は神経系の機能が向上し、その後に筋肥大が生じるという流れとなる。

特定の筋の活動を促すためには、筋力トレーニングにおける正確な動作の習得が必要である。動作を反復するたびに異なる関節運動が生じた場合、関節運動に作用する筋の筋活動が安定せず、筋力トレーニングの効果が低下する。

(前略) 強い口調の励ましをすることで、より神経系の興奮水準が高まる。掛け声には心理的限界を高める効果がある。心理的限界とは、生理的限界には達していない状況において本人の情動の変化により、それ以上のパフォーマンスが出せなくなっている状態である。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,305~306ページ

筋肥大に対する筋力トレーニングについて(一部抜粋)

筋肥大には速筋線維を選択的に活動させる強い抵抗の機械的ストレスが重要である。つまり、筋力トレーニングにおいては「楽なトレーニング」ではなく、「ややきつい筋力トレーニング」でなければ筋肥大はしにくいといえる。

筋肥大を目的とする筋力トレーニングでは、乳酸を産生する解糖系の代謝を意図的に狙う必要がある。解糖系の代謝はややきつい運動を30~60秒程度連続的に行う必要がある。

低負荷で筋力トレーニングを実施している場合は、48時間以上の休息は不要となるため、その場合は24時間程度の休息で十分な場合もある。臨床では高負荷の筋力トレーニングを実施できない患者や利用者も多いため、栄養状態がよければ毎日筋力トレーニングを実施したほうがよい症例も多い。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,307~308ページ

筋持久力について(一部抜粋)

筋持久力とは、抵抗負荷に対して繰り返しの運動を何回続けられるかというある特定の筋の持久力のことである。

筋血流量が多いほど筋の酸素摂取量が大きく、筋持久力は高い。また、筋血流量は毛細血管の数や血流速度と関係する。そのため、筋持久力の改善を目的とした筋力トレーニングでは筋の血流量を阻害しないことが重要となる。筋血流量は最大筋力の50~60%以上になると遮断されるため、最大筋力60%以下で高頻度の筋力トレーニングを行うことが推奨される。

筋持久力トレーニングにより、タイプⅠ線維が発達すると筋肉の中の毛細血管が増え、運動中の筋血流量が増加する。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,308ページ

筋委縮の予防について(一部抜粋)

日常生活の基本動作などで使用される筋活動量は最大随意収縮の20~30%であり、この筋活動量を維持できていれば筋委縮や筋力低下は生じにくいといわれている。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,309ページ

筋力トレーニングの動作学的効果:スクワット動作について(一部抜粋)

クローズドスタンスおよびミドルスタンスでは股関節内転・外転中間位であるため股関節、膝関節の運動が矢状面となり、股関節伸展群の筋活動が必要となる。ワイドスタンスでは股関節外転位であり運動が前額面上になるため、股関節内転筋群の筋活動が必要となる。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,311ページ

筋力トレーニングの動作学的効果:シットアップ動作について(一部抜粋)

足部を固定すると起き上がれるが、足部を固定しないシットアップ動作では起き上がれない症例が多い。これは、腹筋群の求心性収縮により胸椎・腰椎を十分に屈曲させることはできないが、股関節屈筋群(大腿直筋、腸腰筋)により骨盤前傾を行うことで起き上がりができている状態といえる。

高木綾一ほか「外来リハ・通所リハ・通所介護のリハビリテーション ~組織マネジメントと高齢者リハビリ編~」,株式会社シービーアール,2022年4月,314ページ

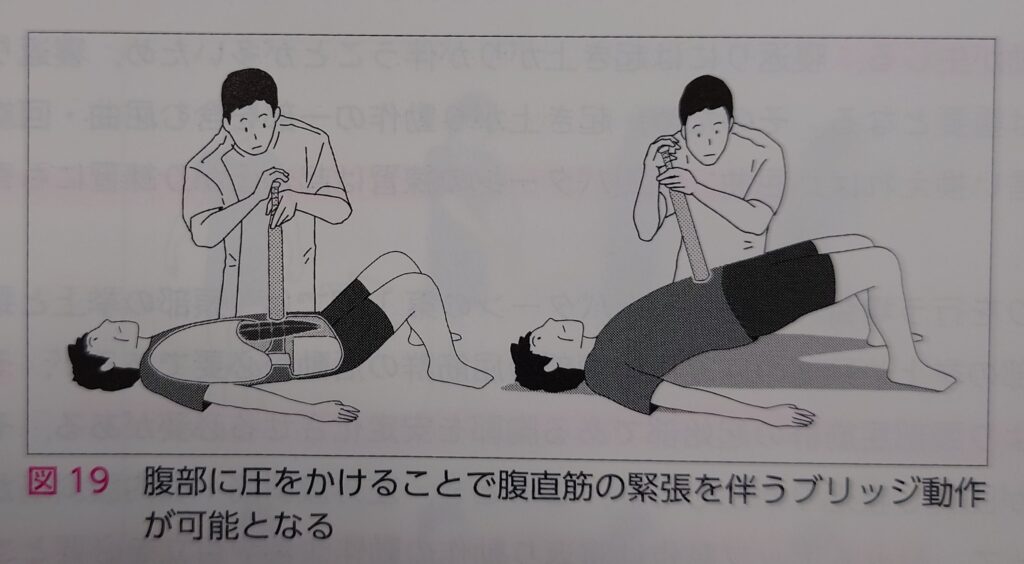

筋力トレーニングの動作学的効果:ブリッジ動作について(一部抜粋)

ブリッジ動作において腹直筋の筋緊張が低下している症例が低下している症例は多く、腰椎前弯を増強させながら股関節伸展を行っている者が多い。この改善にはあらかじめ腹直筋を緊張させて(顎を引く、バットなどで腹部を押すなど)から股関節の伸展を行うことが効果的である。

「筋力トレーニング」のレビュー

本書の第3章「高齢者の特有の症状に対する評価と治療」の11番目の内容が筋力トレーニングについてです。

本章は、筋力トレーニングについて、意義の説明はもちろん筋力や筋持久力の向上に対する考え方や、筋委縮の予防方法、代表的な筋力トレーニングであるスクワットやシットアップ、ブリッジ動作について正常動作に対する逸脱動作の原因分析や身体に与える影響など詳細な説明が書かれています。

みなさんは高齢者に対して何のために筋トレを行っていますでしょうか?

私は、本章に書かれてあるように課題動作をスムーズに行えるようになるために筋トレを取り入れています。

筋力は動作遂行を阻害する一因ですよね。

課題動作がただ出来るようになるためにというより”スムーズ”に出来るようになるためにという意識で私は高齢者の方々に筋トレを行っています。

例えその課題動作が出来たとしても、動作遂行に対してギリギリの筋力しかなければ余裕のない動作となり、転倒や事故が発生するかもしれませんよね。

従って、私はリハビリ計画書を作成する際は、目的としている動作よりやや難度の高い動作の獲得を目標に設定しています。

例えば、歩行なら距離をやや長めにしたり、速度をやや速くしたり等ですね。

ただし、私は具体的な数値が目標に記載出来ない場合は”余裕をもって”とか書いちゃったりしていますが、、。

私は本章を読んでみて、なんと自分の筋トレに対する知識が浅はかなのかと痛感しました、、。

もちろん日常のリハビリにて、目的の動作や筋力を強化できる筋トレを選択しているつもりです。

しかしながら、思ってみればややきつい程度の運動で10~15回行うと疲労感を感じることが出来る筋トレを週2~3回行えば、いつかは筋力が上がると、、それぐらいしか考えていませんでした。

本レビューでは詳細は割愛していますが、本章には筋力を構成する要素(神経系、筋の断面積、筋線維組成)からとても詳細に説明があります。本当にためになる内容です。

筋トレって2カ月ぐらい継続しないと体つきが変わらないってなんとなく知識としてあるわけですが、

ちゃんとそのことが本章にも書かれています。

それによると、筋トレ開始初期には神経系の機能向上が起こり、8週間~2カ月程度継続すると筋肥大が生じるとのことです。

また、筋トレは姿勢が大事ですよね。ケガの予防という側面もあるかと思いますが、目的の筋肉を鍛えるためにはそれに適した姿勢で繰り返さないと効果が薄れてしまいます。

例えばスクワットは、膝を前に出して腰を落とすのか、臀部を後ろに突き出して腰を落とすのかで鍛えれる筋肉が変わります。前者は大腿四頭筋、後者は大殿筋ですよね。

グラグラと姿勢が安定していない動作でスクワットをしていてはダメですよね。

本章にも同様のことが書かれてあります。

また、利用者の方々がリハビリをしている際、どんな声かけをされていますか?

まさか無口で見守るだけではないかと思います。

前向きな声かけを自然としているのではないでしょうか。

スポーツをしたことがあれば想像がつきやすいと思いますが、試合中に監督から「がんばれー!」とか、観客から声援がとぶと、やる気が出たり踏ん張れたりしますよね。

本章には励ましについて専門的な用語で説明が書かれています。

それによると、強い口調の励ましは神経系の興奮水準が高まり、心理的限界を高める効果があるとのことです。

私の経験では、学生時代のマラソン大会で終盤に呼吸がきつくて「もうだめだ、、」とくじけそうな時に、周りから聞こえる声援で踏ん張って速度を取り戻すなんてことがあったような、、。

励ましが心理的限界を高めるとはそういうことだと思います。

しっかりとた専門書に書かれてあると、より意識してリハビリ中に励ましの掛け声を行えますよね。

筋トレをしたことある方は分かるかと思いますが、簡単な運動や軽い負荷では筋肥大は望めないですよね。

本章によると、筋肥大を目的とするならややきつい筋力トレーニングを30~60秒連続的に行う必要があると記載があります。

また筋トレは3日に一回行うのがよいとか聞いたことありませんか?

本章によるとそれは高負荷での運動の出来る人に対してであり、高齢者など低負荷の運動しか行えない人は、栄養状態にもよりますが毎日筋トレをした方がよい場合があるとのことです。

今までは筋肥大に対する筋トレの説明でしたが、みなさんは筋持久力についてはどう捉えていますでしょうか?

私は正直なところ深く考えたことがありませんでした。

というより筋肥大と筋持久力を分けて考えることが出来ておらず、すべて含めて筋力と捉えていました。

ただし考えてみると一回でより高い段差を上る力と、階段のように繰り返し小さい段差を上る力は違いますよね。

前者は瞬発的な筋力=筋肥大が関係しており、後者は繰り返す筋力=筋持久力が関係しています。

では筋持久力はどうすれば向上するのでしょうか?

本章を読んで初めて私は理解しました。

筋への血流量が多いほど、酸素摂取量が多くなるため、筋持久力が高くなるとのことです。

具体的には、最大筋力の60%以下なら筋血流を阻害せずトレーニングを行うことが出来、またそのようなトレーニングによりタイプⅠ線維が発達すると筋肉の中の毛細血管が増え、筋血流量が増加するとのことです。

なるほど、筋持久力は”筋肥大”ではなく”筋血流量”なわけですね。

筋持久力の向上を望むなら、筋肥大とは異なったリハビリ内容となりそうですね。

本章には筋委縮についても記載があります。

それによると、日常生活の活動量が維持できていれば筋委縮は生じにくいとのことです。

つまり逆を言えば、通所施設を利用される高齢者の方々は、何か日常生活に支障をきたしていることが多いため、活動量を維持できず筋力低下につながっているかもしれませんね。

本章の最後には、リハビリでよく行うスクワットやシットアップのような動作について、よくある動作特徴とその原因分析等が11ページにわたり詳細に記載されています。

本レビューではそのほんの一部を紹介します。

まずはスクワット動作についてです。

スクワットは鍛える部位別にどんなバリエーションがあるのでしょうか?

私は以下の4パターンに分けて行っています。

- 膝を前に出して行う

- 臀部を後ろに突き出して行う

- 足を大きく開いて行う

- 足を肩幅程度に開いて行う

①、②については前述しておりますので割愛させて頂きます。③は股関節内転筋を鍛えることが出来、④は股関節伸展筋を鍛えることが出来ます。

本章にもより詳細に同様のことが書かれてあります。

次はシットアップ動作についてです。

よく足を押さえてあげればシットアップが出来るが、足を押さえないと出来ないと人っていませんか?

本章にはその理由が記載されています。

それによると、足を押さえればシットアップが出来るのは腹筋群が機能していなくても股関節屈筋群が働くことで骨盤を前傾させて起き上がっているからとのことです。

なるほど。つまり股関節を軸として背筋がピンと伸びた状態で起き上がっているシットアップは股関節屈筋が働いており、腹筋群は働いていないということですね。

最後はブリッジ動作です。

ブリッジ動作は股関節伸展を目的とした運動かと思います。

臀部は浮かすことが出来ているけど、体幹に対して臀部が沈んで骨盤前傾となっており、不自然な格好のブリッジをされる方っていますよね。

そのような方は腹筋が弱く、股関節伸展の運動がうまく行えていません。

本章には図付きで簡単に腹直筋の筋緊張を上げてブリッジを行う方法が記載されています。

以上のように、本書は筋力トレーニングについて、意義に始まり、筋力の構成要素の説明、神経系や筋肥大、筋持久力の向上方法、スクワットなど具体的な筋トレ方法に対する動作パターンとその原因分析など本当に有意義な内容が記載されておりおすすめの書籍です。